Il Paesaggio deScrittoIl Paesaggio deScritto – 2010

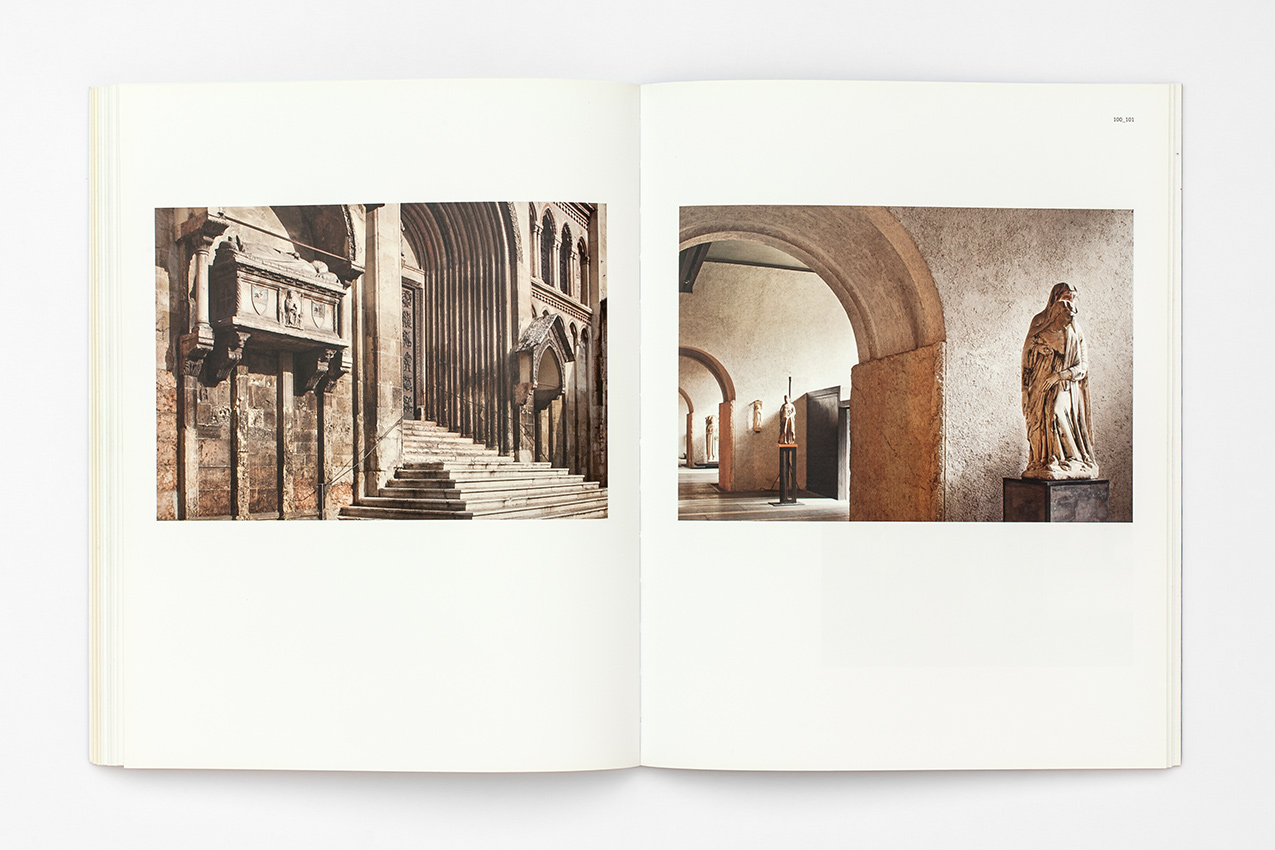

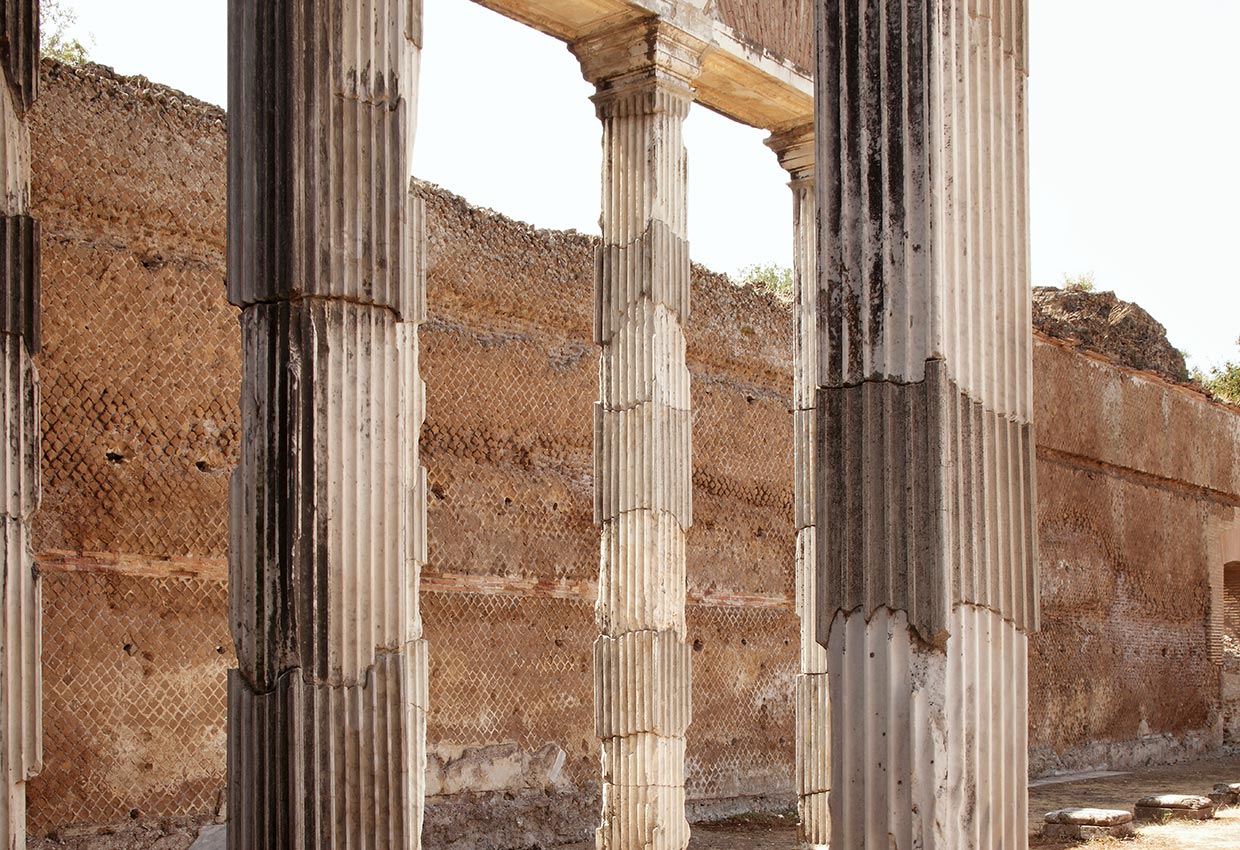

La scrittura e il paesaggio Ogni tanto faremmo bene a rispolverare quei vecchi dizionari scolastici che abbiamo lasciato per anni ad ammuffire in soffitta. Uno fra i più dimenticati è quello di etimologia, una scienza antica ma di sicuro non antiquata. Le scritture sono sempre vincolate a un riferimento. Sono cioè descrizioni, dove il prefisso latino “de” concerne l’atto del riferirsi a qualcos’altro di preesistente. A riprova, pensiamo per esempio al fenomeno della luce. Essa non si propaga mai nel vuoto, ma trascina con sé tutto ciò che si interpone al suo passaggio. Per questa ragione l’atto foto-grafico esprime il rapporto con l’oggetto esterno (dal latino obiectum ‘ostacolo’) al massimo grado. E tuttavia, ogni volta che si stabilisce un contatto, si determina anche una differenza, ossia una modalità di scrittura. Simili eppure diverse le scritture fotografiche sono disciplinate e arbitrate da un istituto di garanzia, o, come direbbe Ferdinand de Saussure, da una langue in grado di consentire alle sue innumerevoli varianti, le parole della descrizione, di appartenere a un sistema culturale organico. Tale codice è la prospettiva, la grammatica della camera oscura, le cui applicazioni hanno di volta in volta costituito quella sconfinata fenomenologia degli stili fotografici che si sono susseguiti dalle origini all’era digitale. Ma come rappresentare le diversità, vale a dire come eseguire una “descrizione di descrizioni”? La risposta possiamo schematizzarla in due grandi modelli retorici, “bipolari”, che, pur restando soggetti a continue oscillazioni e intersezioni, semplificano la complessità dei casi. Nel primo, l’atto della descrizione mira a svincolarsi, guadagnando autonomia, dal referente di cui trattiene soltanto gli aspetti più essenziali; nel secondo, invece, tende a sovrapporsi, a mimetizzarsi in modo speculare. Parafrasando Kandinsky, la rappresentazione si divide in due tendenze fondamentali, l’astrazione e il realismo: dalla massima riduzione strutturale dei fenomeni, alla massima eccedenza dei loro connotati fisici e materiali. Nella scrittura fotografica alla capacità di trasferire si affianca sempre quella di visualizzare: lo spazio, trattenuto all’interno di una proiezione prospettica, ha sempre una sua forma. Mi piace pensarlo come l’esercizio di un doppio movimento: uno di andata verso un punto esterno e un altro di ritorno nell’immagine. C’è un tempo preciso in cui la soglia della distanza fra l’obiettivo e il mondo viene superata e un altro in cui viene ripristinata. Da questa specie di intervallo respiratorio fra il guardare e il vedere si completa la definizione dello spazio e, di conseguenza, nasce ciò che comunemente chiamiamo paesaggio. Sì perché, a dispetto di quanto siamo soliti pensare, il “paesaggio” non è altro che un avvenimento, l’espressione di un incontro con ciò che ci si presenta davanti in un determinato momento. Se quindi è implicito nel processo fotografico, non potrà non essere condizionato dai linguaggi, dagli stili, dalla retorica delle descrizioni. La svolta novecentesca che vede l’affermazione di un secondo polo, trova uno snodo cruciale nell’estetica del modernismo americano. Alfred Stieglitz e i fautori della cosiddetta “fotografia diretta” sbarrano le porte al naturalismo delle arti tradizionali in nome di un’immagine perentoriamente oggettiva ma indipendente dalla mimesi del reale. Paul Strand descrive la realtà radicalizzando la forma elementare dei fenomeni: il documento fotografico resta una semplice superficie combinatoria di piani di luce e di segmenti d’ombra, a discapito del riconoscimento dei soggetti inquadrati. Non viene contestato l’approccio obiettivo al mondo esterno, lo spazio fotografico rimane scrittura “prospettica”, soltanto che la lucidità, la trasparenza dell’immagine, senza trucco e senza inganno, deve rispecchiare solo le quote strutturali delle figure, i profili geometrici, le icone lineari e non più i volumi plastici, proprio come possiamo constatare nelle spettacolari visioni scenografiche di Charles Sheeler. Tutto questo per superare le frontiere della percezione abituale e rinnovare la ricerca; così come vanno facendo nei medesimi anni l’Astrattismo e il Cubismo in seno alle arti visive. Certo il massimalismo dell’estetica sperimentale non ottiene consensi unanimi. Molti preferiscono riportare la fotografia agli scopi funzionali per cui era stata generata. In fondo alla radice dell’istanza modernista c’è la questione irrisolta di come rappresentare e documentare. In seguito, durante gli anni del boom, la pratica dell’architettura, la fotografia del territorio in mutazione, la comunicazione visiva, e l’editoria sia di nicchia che di massa continuano a diffondere modelli di progettualità in cui la descrizione visiva documenta con perizia i luoghi dei suoi interventi, ma secondo gli aggiornamenti stilistici e linguistici importati dall’estero. Una figura chiave è sicuramente Paolo Monti, autore di memorabili campagne fotografiche in ambiente urbano. Per lui mai nessuna schedatura archeologica del monumento, ma sempre tante scomposizioni dei contenitori spaziali, come se fossero “testi”, partiture di elementi, di piani e di ordini architettonici: non l’isolamento di un oggetto emblematico, ma la ricollocazione dei segmenti visivi all’interno di una sequenza. Da vero interprete della geometria economica del modernismo, Monti cancella dall’inquadratura sia la ridondanza dei dettagli artificiali (insegne, manifesti, segnali stradali), sia la presenza ingombrante degli esseri umani (automobilisti e passanti). La precisione millimetrica, lenta e meticolosa dell’organizzazione visuale intrappola l’attenzione dell’osservatore. Come felicemente intuiva anni or sono Italo Zannier, si passa dalla “mitragliatrice” alla “balestra”. Dalle raffiche del reportage che scivolano sulla precarietà degli eventi agli equilibri balistici e alle calibrature tonali della “Scuola di Chicago” di Harry Callahan e dei suoi omologhi europei, che sospendono il momento fuori dal tempo. Negli anni a venire le cose cambiano di nuovo. La riscoperta di Walker Evans disciplina gli entusiasmi per l’una e per l’altra parte. E inoltre suggerisce alla “scrittura fotografica” dei luoghi che è urgente imparare a “documentare lo stile” secondo ritmi pausati e ragionati contrari alla frammentazione accelerata delle riviste e della televisione. Una frattura netta fra la fotografia di ricerca e l’industria culturale. Questi e altri problemi restano alla base del lavoro fotografico di chi, in piena stagione concettuale, parla della rimozione dei codici e dell’abolizione dei format usurati a favore di un ritrovato “anonimato stilistico”, ma anche di una voce più personale. Le cosiddette “nuove topografie”, come vengono chiamate in memoria degli illustri precedenti ottocenteschi, non possono restare fedeli alla scienza del documento integrale, puro e oggettivo, ma nemmeno alla sovranità dell’individualismo romantico capitanato dai vari Weston, Adams e dai loro epigoni, ormai sciupato in vedutismo per turisti. A margine di queste riflessioni che riguardano il problema dell’interpretazione, il paesaggio in fotografia presenta un altro risvolto che accomuna gli americani di allora e gli europei venuti subito dopo; come anche le varie “scuole” partorite dalla loro lezione negli anni ottanta e novanta, includendo le ricognizioni più recenti. La volontà di continuare l’esplorazione e la documentazione dello spazio, ma facendo sì che la scrittura di tale esperienza si risolva in un progetto esclusivo: il libro d’autore. Luca Capuano, dunque, con questo progetto dedicato ai siti italiani, patrimonio dell’Unesco, fotografa scrivendo e ragionando in forma di libro e si segnala quale erede legittimo di questa filiera di esperienze. Si avverte ad ogni incontro con le immagini quanto l’impulso a spostarsi possa diventare inarrestabile. Permane una sensazione di instabilità, magari sotto traccia. Nel paesaggio visto da Capuano è come se lo scatto riuscisse a infliggere alla scena conosciuta, e scimmiottata in decenni di souvenir turistici, un colpo di arma da taglio. Cesure certo, che però, a ben guardare, preservano tratti di congiunzione, coerenza e regolarità. Talvolta su una vasta fetta d’inquadratura campeggia un oggetto in primo piano, che è poi il “lato” eletto a rappresentare l’intero sito, e talvolta la sua massa monumentale ingombra addirittura i trequarti dell’inquadratura, ma senza riuscire a sovrastare l’intero campo visivo. Una parte deve sempre coabitare con le altre che solo in apparenza sono secondarie. Generalmente codeste vengono disposte per lunghe linee diagonali fuggenti a precipizio come prospettive interminabili. Nei paesaggi di Capuano violare la sequenza vorrebbe dire fraintenderne la scrittura. Nulla è a se stante. Tutto si integra in una superficie composita, fatta di tanti tasselli perfettamente incastrati. I graffiti della Val Camonica o il ciclo superstite di affreschi pompeiani non possono considerarsi reperti strappati, ma intrecci di fili senza soluzione di continuità dallo sviluppo dei piani in cui sono inseriti. L’obiettivo non descrive soltanto le destinazioni generiche di un viaggio, ma porta il visitatore dentro i luoghi, affinché i tesori contenuti appaiano conservati in teche geometriche, solide e strutturate, come se fossero inscatolati all’interno di “superfici profonde”. Ricordiamo per un attimo il cenacolo vinciano, che agli occhi del nostro fotografo-viaggiatore non appare come un capolavoro dipinto su una parete da ammirare e basta, ma innanzitutto come un valore tonale, perché gestisce la luce e la profondità, e un valore strutturale, poiché sorregge la cavità spaziale su cui si assesta l’angolo visuale che abbraccia l’intera stanza. Con questo sguardo così stereometrico Capuano squaderna lo spazio, e, come recita il titolo del suo libro, descrive il paesaggio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |