Ante Figuram

LUCA CAPUANO/ANTE FIGURAM

ALTRI SGUARDI vol. 4

Progetto commissionato dalla Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni Culturali e curato da Maura Picciau

Testi di Alessandro Carrer e Melania Mazzucco

Grafica di Jonathan Pierini e Francesco Delrosso

ALTRI SGUARDI

N.1 — Parco Archeologico Venosa (PZ) Olivo Barbieri, testi di Franco Arminio e Francesco Zanot

N.2 — Compendio Garibaldino, Caprera (SS), Paola de Pietri,testi di Marcello Foi e Antonello Frongia

N.3 — Cappella Espiatoria, Monza (MB) Silvia Camporesi, testi di Lisa Parola, e Marinella Paderni

N.4—Museo di San Marco, Firenze (FI) Luca Capuano, testi di Alessandro Carrer e Melania Mazzucco

N.6—Museo delle Civiltà(RM) Antonio Biasucci, testi di Stefano De Mattei e Mauro Zanchi

N.7—Armin Linke (in pubblicazione)

N.8—Guido Guidi (in pubblicazione)

Ante Figuram

Di Alessandro Carrer

Visitare un luogo, un museo, implica anche etimologicamente un doppio movimento, lo spostamento degli occhi insieme a quello

del corpo, un viaggio che di solito si intraprende per diletto e per conoscenza, per intrattenersi o per comprendere un nuovo, piccolo, pezzo di mondo. Se fra sguardo e corpo si frappone il dispositivo fotografico, uno strumento che media tra la vista e il reale che circonda, la “passeggiata” guadagna un altro scopo, un progetto estetico da intendersi quale modalità differente della percezione e del sapere. Tradurre quel luogo in una serie fotografica significa sezionare lo spazio e gli oggetti che contiene, trasformare il museo da ordinato espositore in contenitore immaginario di cui è impossibile ricostruire la lineare genealogia perché ogni tentativo di restaurazione si perde nelle riflessioni e nelle fantasmagorie prodotte dalle immagini dell’autore: fuori dal bosco domesticato del percorso suggerito dall’istituzione, dai sentieri puliti che traducono la relazione tra spazio e oggetti in serie logica e immutabile, ogni opera si rende disponibile a essere rigenerata dallo sguardo fotografico, a farsi nuova. Pur consapevoli del luogo trasfigurato in immagini, esso diviene altro da sé, uno spazio sdrucciolevole che costa la caduta degli abituali riferimenti, che costringe l’osservatore a un equilibrio precario offrendo una soglia su un mondo altro, un mondo sottosopra che appare forse come ombra del nostro. Qui, l’unica variabile fondamentale da cui dipende l’esistenza degli oggetti è la fotografia, perché appaiono da essa stessa prodotti: piuttosto che “ripresentare” il reale, replicare in forma bidimensionale le meraviglie del Museo di San Marco, il fotografico ne ridefinisce i contorni aprendo a singolari presentazioni. Nel fascino opaco della complessità, potremo forse riconsiderare la regolata attitudine del nostro punto di vista, pronti a consegnarci allo straniamento, a quella facoltà che alcune immagini hanno di tradurre il visibile in visuale, conducendo chi guarda a passare dall’oggetto alla visione.

La parola “virtuale” è oggetto d’uso e abuso nella liquidità non solo linguistica che segna il nostro tempo. L’etimo è il latino virtus, che significa coraggio, valore, forza, con un puntuale riferimento al maschile vir. Ma nella sua declinazione cristiana la parola “virtù” si completa del senso mutuato dall’omologo greco areté, che implica una forma compiuta in relazione – o in virtù – del proprio essere, della propria essenza.

Così per il cristiano la virtù diventa la forza d’animo che in un lungo cammino di progressiva realizzazione e perfezionamento conduce verso Dio. E con il passaggio attraverso le Summae di Alberto Magno e Tommaso d’Aquino, virtus è anche potenza di Dio che si manifesta attraverso la preghiera e la contemplazione.

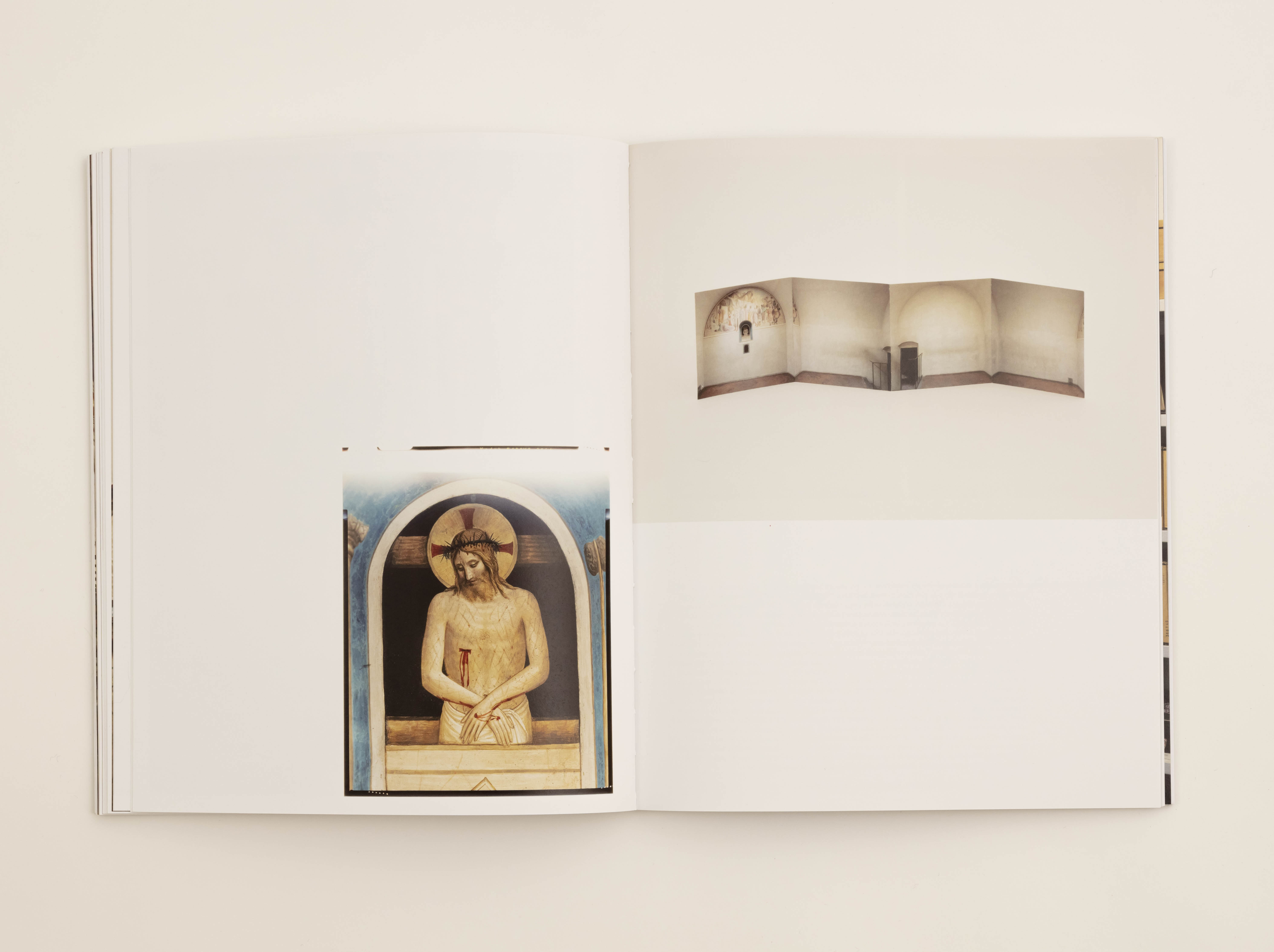

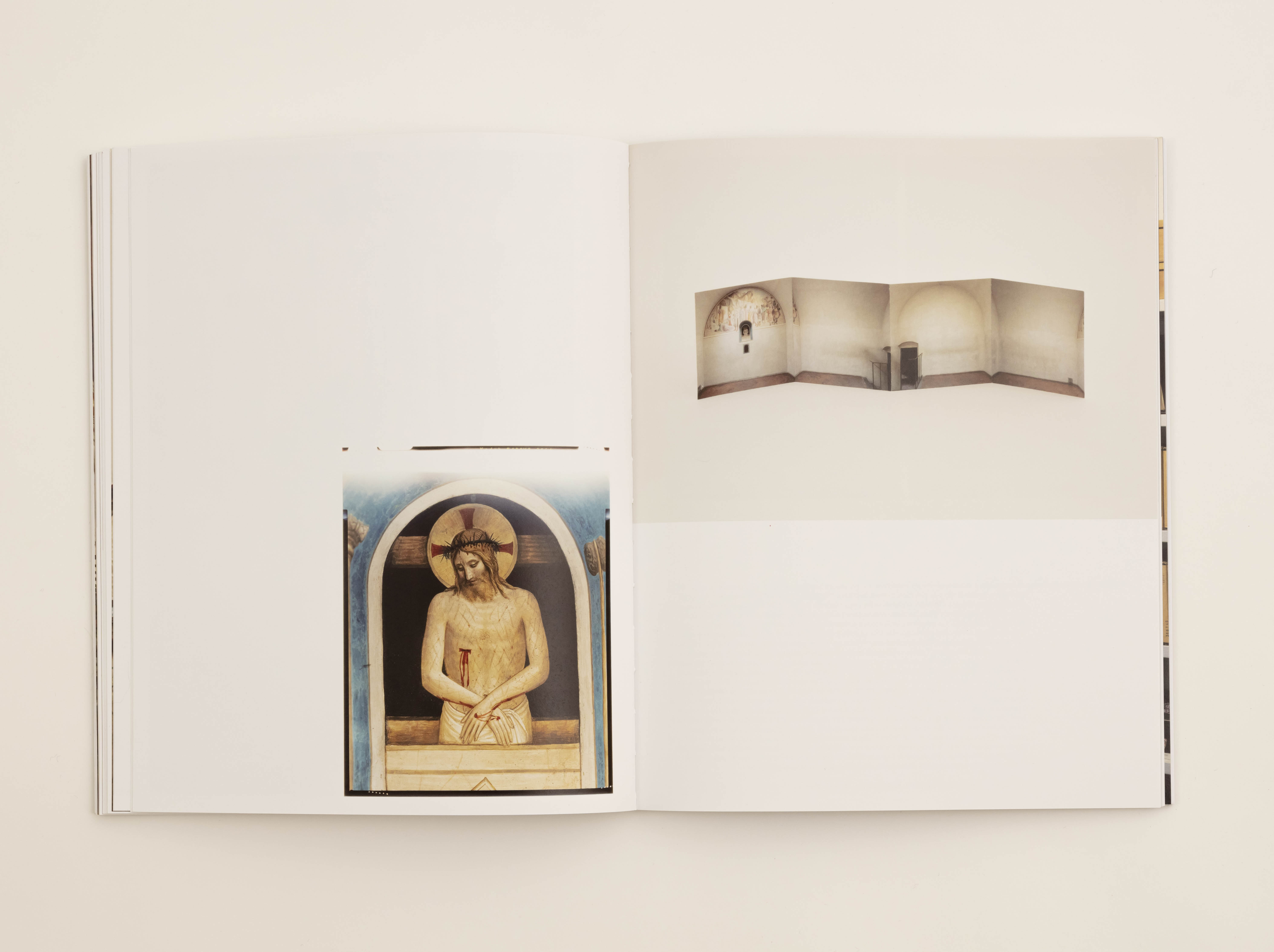

Nella cella numero tre del corridoio est, Beato Angelico dipinge quella che a detta di molti storici e critici dell’arte costituisce una delle più incredibili e singolari Annunciazioni mai realizzate. A renderla tanto radicale non è soltanto la semplicità con cui sono stati definiti i diversi elementi che compongono il tema iconografico: lo scarno porticato in cui la scena si svolge, la sottile fascia verde, a sinistra, che lascia solo immaginare un giardino, le esili figure, la panchetta su cui Maria è inginocchiata; soprattutto, a colpire lo sguardo, è ciò che sta al centro della scena, tra l’Angelo e la Vergine, a dividere e unire il filo umano e quello divino prefigurando il momento dell’incarnazione: il muro. Nessun oggetto, nessuna colonna o porzione dell’architettura a separare i due protagonisti, soltanto un muro bianco – un tutt’uno con la pavimentazione – che prosegue la mise en abyme generata dall’intero affresco, la cui forma afferisce tanto alla cella che lo contiene quanto al porticato in esso dipinto, così come alla geometria della piccola finestrella, unica fonte di luce nella stanza. Allo stesso modo, il biancore del muro richiama parte della veste di Maria e il saio di san Pietro Martire, ma oltre ogni cosa evoca, senza soluzione di continuità, il colore presente nell’intera cella che si estende e circonda lo sguardo dello spettatore. “Quel bianco al tempo stesso focalizzato, intenso e diffuso, quel bianco supremo appare qui come l’estremo oggetto pittorico della contemplazione”1.

Nel mostrarsi come elemento visibile, esso in realtà non mostra nulla; si rivela al più nella sua somiglianza con l’intonaco preparatorio dell’affresco vagamente velato dalla sinopia, un potenziale contenitore di forme e colori, un latente al di qua di ogni rappresentazione, quasi che il vuoto volesse prefigurare l’infinita potenzialità di ogni espressione e insieme quella del senso. Un’espressione che però non si configura, ovvero non designa – nel suo significato letterale – alcunché, disponendosi al mistero: un luogo del sublime che, precedendo l’annuncio, se ne fa premessa; destinato al silenzio e alla preghiera, siamo di fronte – e ne siamo circondati – a uno spazio metafisico. “Il bianco è una superficie di contemplazione, uno schermo di sogni – in cui però tutti i sogni saranno possibili. Quel bianco è un operatore di catastrofe, un operatore visuale creato per gettare lo sguardo verso regioni fantasmatiche – quelle che in fin dei conti designano la visio Dei” 2.

Quel bianco è luce, generatore delle infinite possibilità dell’immagine fotografica.L’archivio costituisce una forma di accumulo e strutturazione della memoria e del sapere attraverso una configurazione rigida: nella sua radice, arché, ci ricorda Derrida, ci sono le parole “incominciamento” e “comando”. In tempi relativamente recenti, l’impulso archivistico ha però tradotto l’archivio in un dispositivo critico, nel tentativo di rovesciarne gli inflessibili meccanismi e architetture, dando vita a molteplici contro-storie potenziali. La decostruzione-ricostruzione permette di sovvertire temporalità e spazio, di generare un vortice che richiama alla vita oggetti e documenti destinati a elicitare quelle ritornanze e quegli anacronismi tanto cari ad Aby Warburg. Nel vortice gli elementi coinvolti si rimescolano, i legami si allentano, i ritmi cambiano, le disposizioni si invertono, tutto gira per ricadere infine su se stesso: la storia è un fiume nel quale si possono ancora produrre innumerevoli gorghi, momenti di sospensione e di alterazione del tempo che concedono a immagini, oggetti e fenomeni di tornare a vibrare in uno stato di potenziale sfarfallio. Per questa via lo storico dell’arte francese Georges Didi-Huberman ha visto nei finti marmi dipinti ad altezza d’uomo sotto la Madonna delle Ombre un precorritore esempio della pura pittura, un radicale allontanamento da qualsivoglia forma di mimesis; lo ha ripreso Gregorio Botta in una riflessione su alcuni degli irascibili della scuola di New York, mettendo in sorprendente correlazione Fra Angelico e Mark Rothko. Il Cristo deriso trascina in analoghi riferimenti, nella misteriosa sineddoche che ha un sapore metafisico, quasi un green screen sul quale compaiono gli sgherri che si accaniscono con Cristo; o nella struttura del trono su cui un imperturbabile Gesù siede, volumi con differenti cromie che con essenzialità riconducono ai parallelepipedi relazionali di Donald Judd. Tra i corridoi e le celle di San Marco, sfuggevoli particolari del passato paiono sussurrare, illuminandolo, al nostro presente.

- Agamben, Il fuoco e il racconto, Nottetempo, Milano 2014.

Virginis intacte cum veneris ante figuram, pretereundo cave ne sileatur Ave (“Quando passerai davanti all’immagine della casta Vergine, bada a che non venga omessa l’Ave”). Nel convento domenicano ogni luogo è luogo di preghiera, ogni immagine un invito alla genuflessione. In cima alle scale che conducono al primo piano, a pochi centimetri dall’angolo che incrocia due dei corridoi su cui affacciano le celle dei frati, appare l’Annunciazione di tutte le annunciazioni, uno dei simboli del Rinascimento, inteso come applicazione di un modello ottico-matematico che si confà all’anticipatore precetto baconiano dei corpi concreti percettibili dai nostri occhi. Cultore dei principi geometrici della prospettiva, Fra Angelico sembra mettere in forma perfetta le regole che Brunelleschi andava insegnando; “del resto, se (come diceva il Brunelleschi) lo spazio è forma geometrica e la luce divina (come diceva san Tommaso d’Aquino) riempie lo spazio, come negare che la forma geometrica sia la forma della luce?”3. Le prescrizioni appaiono rispettate, ogni dogma della Scuola dell’abaco seguito; eppure, all’occhio competente e allenato del tempo, qualcosa doveva non tonare: una sottile difformità, una lieve profanazione delle regole dello spazio geometrico visibile nel dettaglio delle proporzioni tra le parti. L’anno prima che l’Angelico eseguisse l’affresco, il Concilio di Ferrara, rivolto a sanare i contrasti tra le Chiese di Occidente e di Oriente, era stato spostato a Firenze, grazie anche alla volontà di Cosimo dei Medici, patrono del Convento di San Marco. Una delle cause di maggiore dissidio tra le due Chiese era il problema della trinità. Alla fine prevalse la volontà papale, che voleva il Figlio al secondo posto dell’ordine trinitario conferendo così maggiore autorità al papa, elevato al di sopra dei vescovi, scelti invece dallo Spirito Santo. Questo significava più potere per la Chiesa latina. Nell’affresco dell’Angelico il riferimento al Concilio è presente, si legge sul gradino bianco dal quale muovono le tre colonne frontali: Salve Mater pietatis et totius Trinitatis nobile Triclinium (“Ti saluto, Madre di pietà e nobile triclinio di tutta la Trinità”). L’intenzione risulta chiara: per chi ha fede il dogma non è questione di logica, esso deve essere accolto quale verità, nella sua interezza, come fa la Vergine. Nella pittura l’errore prospettico conduce a un raddoppiamento del senso: come ha dimostrato Maria Teresa Bartoli, la difformità delle regole matematiche ripropone il riferimento ai numeri della Trinità e conferisce al medesimo tempo un’altezza dell’orizzonte che non si conforma all’occhio umano, ma a quello divino, operatore del mistero della fede. “Tutti crediamo di vedere una scena rappresentata in modo univoco. Essa invece introduce sottilmente suggestioni diverse che sfuggono alla coscienza, ma sono forse avvertite dall’inconscio”4.

Le stesse leggi della geometria e dell’ottica costituiscono la matrice fondativa che, passando attraverso la camera obscura, dà vita al funzionamento del dispositivo fotografico. La macchina, con il suo complesso di regole e meccanismi, prescrive le modalità del proprio funzionamento e, implicitamente, l’apparenza delle rappresentazioni che è in grado di produrre, imponendo l’uso di un programma e dettando modalità di azione, o di visione, a monte definite. Quelle modalità, nel corso del tempo, si sclerotizzano, così che anche i nostri occhi finiscono per interiorizzare schemi e automatismi. Detto in altro modo, tanto la prospettiva quanto l’immagine fotografica sembrano imporre un regime scopico d’appartenenza, declinando in forma univoca la relazione visiva che abbiamo con ciò che ci circonda e l’ordine dello sguardo. Per generare una massa inversa e andare in direzione contraria è forse necessario aprire uno spazio della negazione, rivelare la forma e la processualità della macchina, lasciando che l’errore, inteso come difformità, come elemento inappropriato e fuor di regola, acquisti una posizione privilegiata.

“Mettere in scena” il dispositivo fotografico, mescolare in maniera evidente verità e finzione o giocare con la ricontestualizzazione delle immagini – una fotografia diagnostica che muta in cielo stellato –, significa tentare di spezzare la matrice, dando libertà all’immagine di spossessarsi e perdere la sua funzione originaria; quando le direzioni del senso cambiano, il dettaglio diviene più rilevante dell’intero e le forme simboliche inscritte nella fotografia producono nuovo significato, quello è il momento in cui l’immagine trasfigura, si mostra finalmente per quello che è,

un’immagine che brucia. Brucia dell’inesauribile desiderio, indispensabile ossigeno, che governa il suo mistero.

Ante figuram, davanti all’immagine, il nostro sguardo brucia con lei.

- Crary, Le tecniche dell’osservatore. Visione e modernità nel XIX secolo, Einaudi, Torino 2013.

G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, in A. Pinotti e A. Somaini (a cura di), Teorie dell’immagine.

Il dibattito contemporaneo, Cortina, Milano 2009.

1 G. Didi-Huberman, Davanti all’immagine. Domanda posta ai fini di una storia dell’arte, Mimesis, Milano 2016.

2 Id., Figure del dissimile, Abscondita, Milano 2018.

3 G. C. Argan, Storia dell’arte italiana, Sansoni, Firenze 1977.

4 M. T. Bartoli, M. Lusoli (a cura di), Diminuzioni e accrescimenti. Le misure dei maestri di prospettiva, Firenze University Press, Firenze 2018.

|  Ante Figuram, edizioni Corraini, 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |