Rimosso d’Oltremare

Un’altra storia

LucaCapuano/CamillaCasadeiMaldini

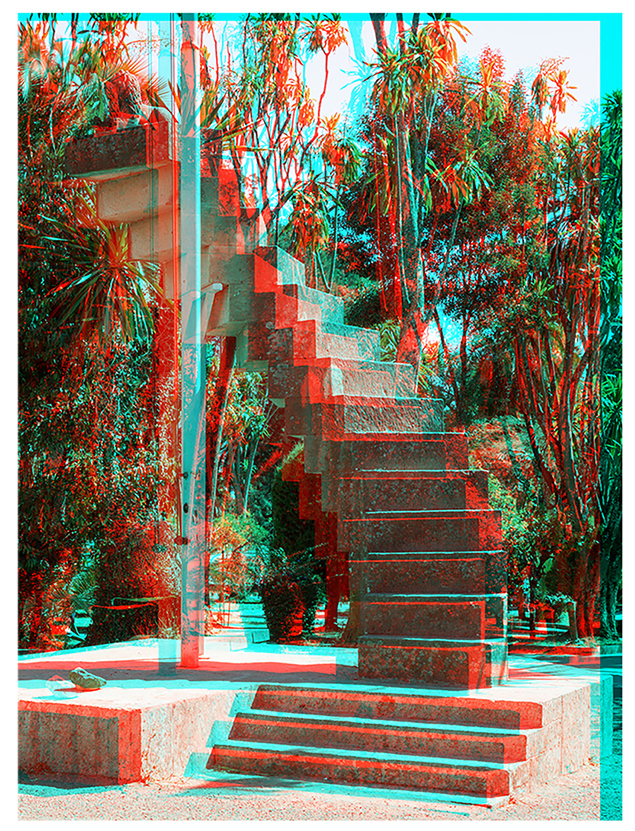

Il progetto ‘Un’altra storia’ di Luca Capuano e Camilla Casadei Maldini propone una serie di opere, estratte dal progetto più ampio ed articolato ‘Rimosso d’Oltremare’ che hanno come tema o meglio riflettono sul concetto di ‘dimenticanza e rimosso‘ riferendosi nello specifico al periodo coloniale italiano nell’Africa Orientale e nel Mediterraneo ma in generale a tutte le tracce, i ritrovamenti, i processi reali che sono stati e sono tuttora ‘oggetto di rimozione’ da parte delle istituzioni e della società civile.

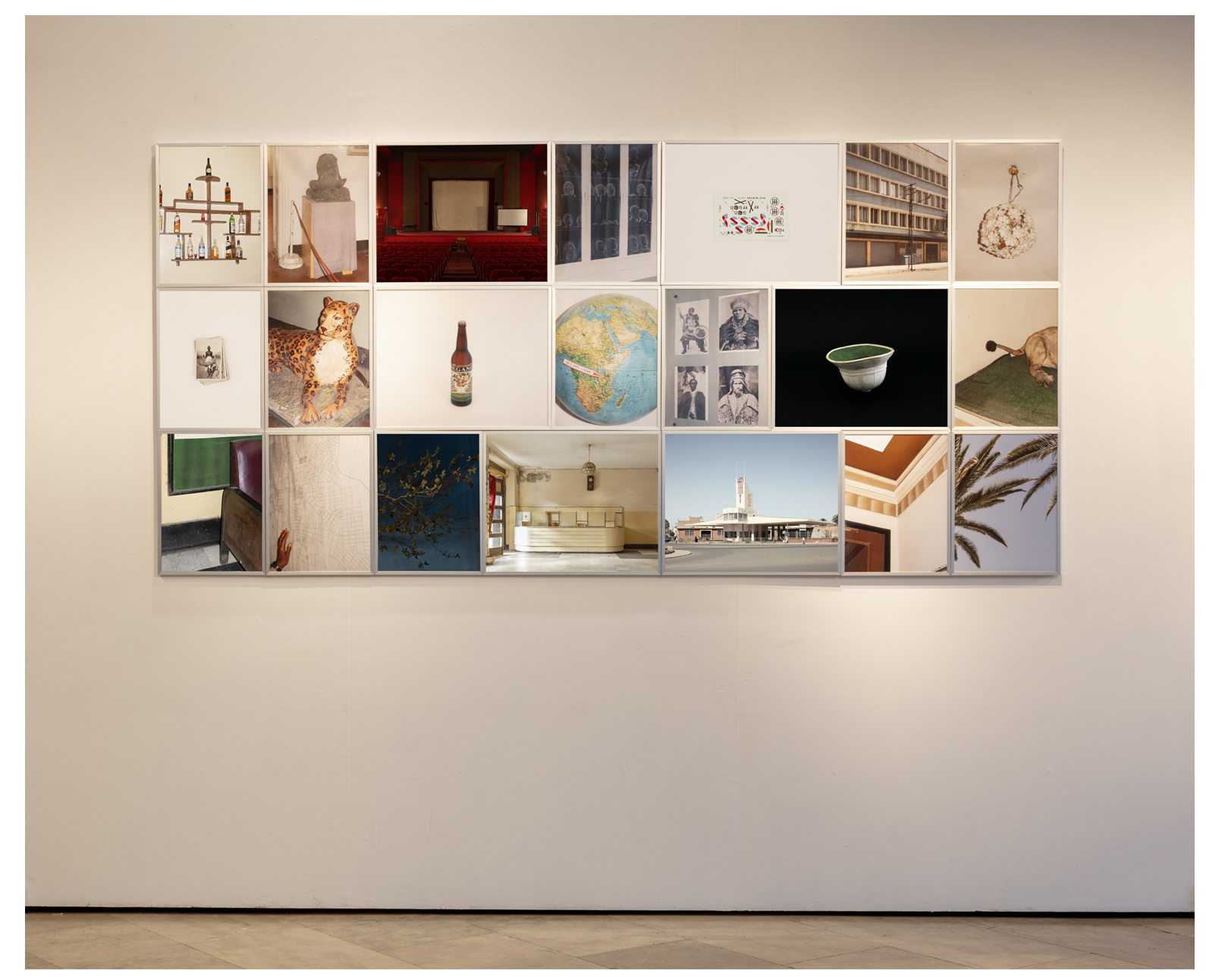

Il lavoro combina immagini di documentazione (Etiopia, Eritrea, Albania ecc..) con prelevamenti d’archivio, immagini off camera, objet trouvè, piccole collezioni, video ecc..

La rimozione non solo produce la desolazione dell’amnesia ma falsifica le possibilità di analisi del reale, agisce sulla memoria e quindi sull’identità e sulle rappresentazioni e sulle narrazioni collettive, rendendole isteriche, tendenziose e dissociate. “Gli isterici semplicemente non sanno quello che non vogliono sapere” diceva Freud, Questa sottrazione è un processo psichico al quale si oppone il lavoro analitico, distorgendo le narrazioni e le rappresentazioni della storie e del presente, ma soprattutto generando un copione contraffatto e sotterraneo, un testo o una recita bugiarda, attraverso la quale si definiscono gli strumenti per interpretare il mondo che ci circonda. In questo terreno si manifesta l’aspetto pragmatico e crudele della rimozione, la lama del coltello: l’amnesia lascia nello spazio intorno a noi dei ‘residui’- che siano politici, ideologici, culturali – delle rovine, degli spettri che tornano in vita nel contemporaneo con una forza ancora più aggressiva e destabilizzante. E’ proprio in questi spazi residuali, in questa zona d’ombra che questo progetto trova il suo materiale di elaborazione e intervento. E’ proprio questa domanda ‘aperta’, questa possibilità di interrogare, di chiedere agli oggetti così come ad un archivio, a un sistema museale come ad una collezione, che ci permette – certo chiedendo aiuto a quella condizione di costitutiva ambiguità e irragionevolezza delle immagini che ci consente infinite possibilità di ri-semantizzazione e combinazioni di senso – di non chiuderci in sistemi di pensiero dogmatici, di evitare i paradigmi, di moltiplicare gli strumenti di lettura, i sistemi di rappresentazione e le narrazioni del reale. Ogni sistema di conoscenza deve essere disponibile, deve necessariamente offrire se stesso a infinite possibilità di lettura e rilettura e in questo modo, deve nutrirsi non solo del proprio tempo e del proprio spazio ma continuamente riferirsi al passato e al presente del pensiero che lo ha creato.

Viviana Gravano

“Questa propensione degli altri a fare del continente africano uno spazio di proiezione dei propri fantasmi è cosa vecchia”(1). (Felwine Sarr)

La cultura coloniale europea ha costruito un’immagine di ciascun territorio o popolazione conquistati. Appariva essenziale creare ex novo un immaginario legato alle colonie, non solo per una volontà di dominio totale su quei luoghi che li privasse anche di una benché minima possibilità di libera autorappresentazione, ma più specificamente perché quei territori “altri” servivano come confini, immagini speculari invertite, controcanti al disegno dei territori d’origine degli stessi conquistatori. L’Europa, che non sapeva definirsi se non in negativo rispetto alle proprie conquiste, doveva “immaginare” le proprie giovani identità nazionali, sempre disegnate a tavolino da ristrette élite economiche, in maniera convincente per tutti i ceti sociali. La soluzione non poteva che essere inventare l’“altro” da individuare come il diverso da “sé”, eludendo così l’impossibilità di definire davvero quel “sé”(2).

L’Africa divenne un oggetto da inventare, e non da “scoprire”. La colonizzazione non serviva a conoscere, ma a definire, catalogare, rappresentare secondo schemi precostituiti che non guardavano, non osservavano ma plasmavano e scolpivano con materie rigide e inerti un continente inesistente, così come veniva rappresentato in “occidente”. Di quella stagione di “costruzioni” retoriche di un “altrove” ci restano migliaia di testimonianze: fotografie private e pubbliche, documenti e racconti di fantasia, oggetti di conquista e “reperti” dei conquistati, musei, archivi e molto altro. Lo storico africanista italiano Nicola La Banca, nel volume collettaneo da lui curato L’Africa in vetrina, già nel 1992 scriveva a proposito del colonialismo fascista italiano: “Forgiatori di immagini coloniali si trovarono ad operare ovunque: nella pubblicistica, nella stampa illustrata, nel teatro, nel cinema, nell’arte”(3)

La mostra Un’altra storia si fonda sulla possibilità di contrapporre, o meglio affiancare a quella costruzione di allora, una ri-costruzione, non intesa come processo storico lineare, come narrazione coerente, ma piuttosto come costellazione benjaminiana di riemersioni, di frammenti, di singoli elementi estrapolati da quella “immagine” coloniale. Come “pescatori di perle”(4), Luca Capuano e Camilla Casadei Maldini, riportano in superficie schegge di quei discorsi retorici, di quei monumenti che glorificavano non i luoghi delle narrazioni ma le conquiste dei colonialisti. Citando ancora il Benjamin dei Passagenwerk(5), i due artisti esercitano “l’arte della citazione”, decontestualizzata, affiancando porzioni di immagini e di immaginari, che acquisiscono nuovi significati nell’essere ricollocati prima nello spazio mentale della memoria collettiva, e non storica, e poi nello spazio materiale della mostra.

Ogni immagine è un dispositivo, nella accezione che ne dava Gilles Deleuze: “È innanzitutto una matassa, un insieme multilineare, composto di linee di natura diversa. Queste linee nel dispositivo non delineano né circoscrivono sistemi di per sé omogenei – oggetto, soggetto, linguaggio, ecc. – ma seguono direzioni, tracciano processi in perenne disequilibrio; talvolta si avvicinano, talvolta si allontanano le une dalle altre. Ogni linea è spezzata, soggetta a variazioni di direzione, biforcante e biforcuta, soggetta a derivazioni. Gli oggetti visibili, gli enunciati formulabili, le forze in esercizio, i soggetti in posizione, sono come vettori o tensori”(6). Dunque non “oggetti” compiuti in sé stessi, ma vettori di significato che si attivano e tessono relazioni con i loro vicini, che non sono a loro volta definitivi e stabili, ma si rinnovano a ogni allestimento, e lasciano al visitatore la possibilità di tracciare proprie analogie, tensioni, collegamenti, così come conflitti e rotture.

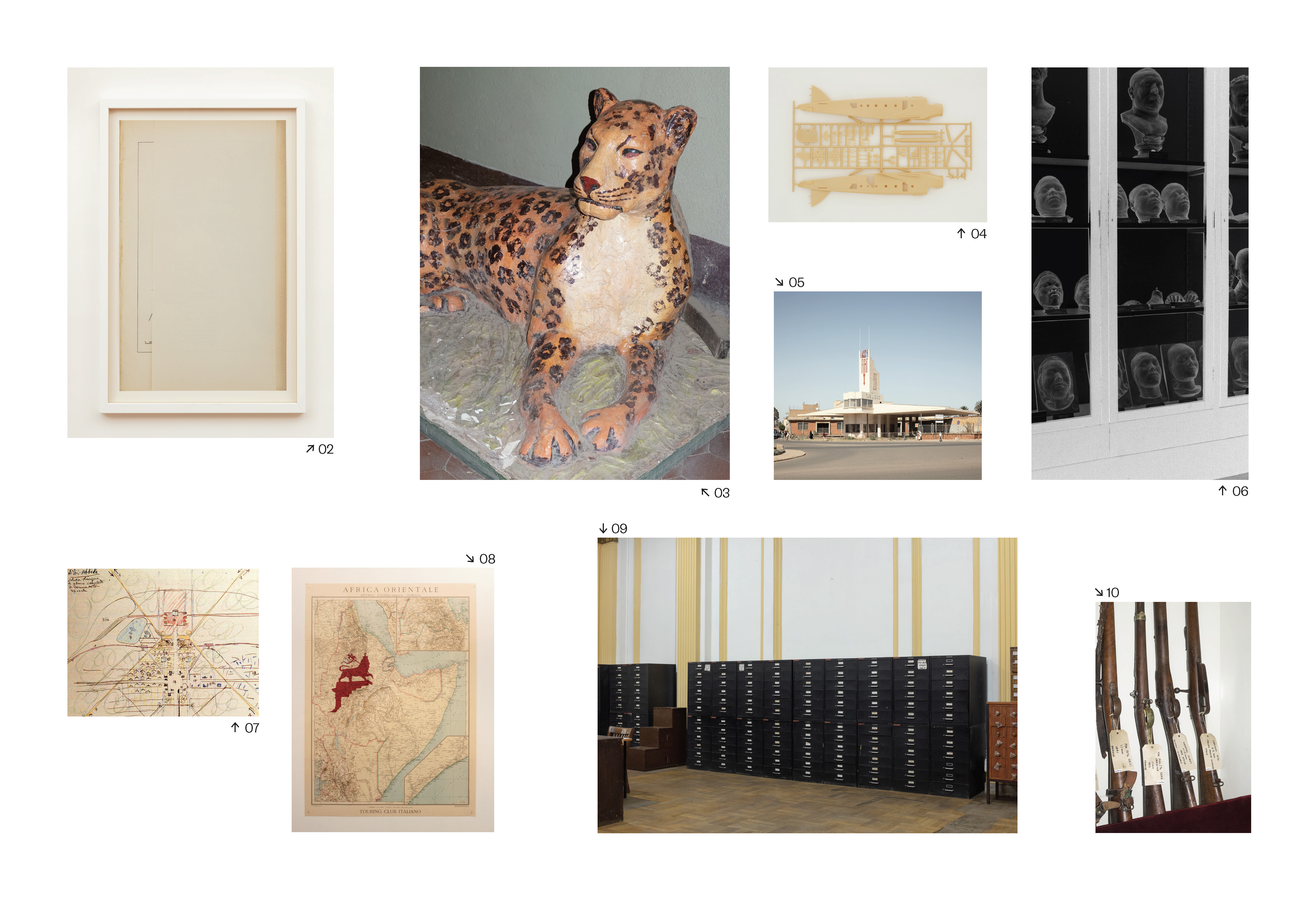

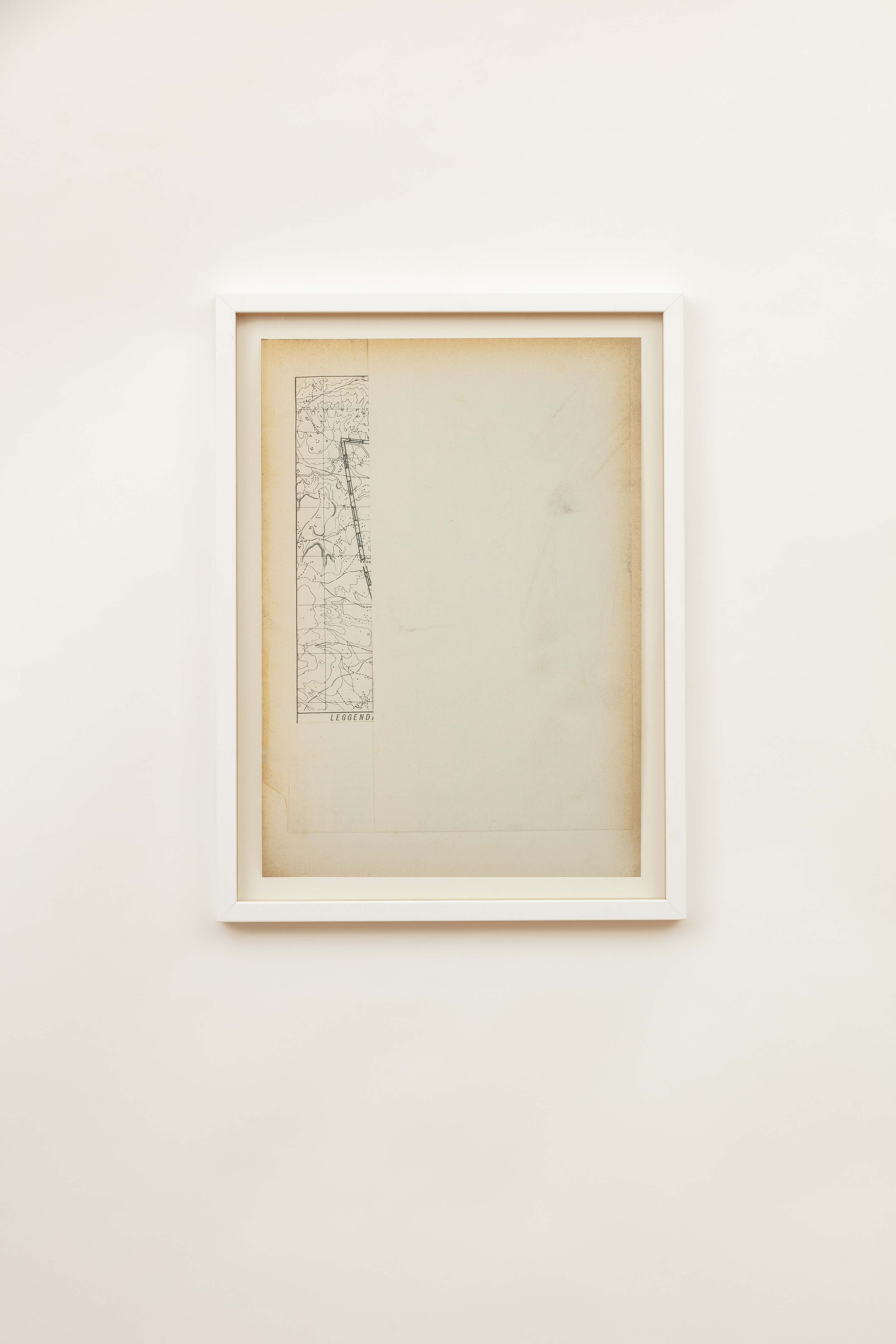

Immagini scattate nel Museo Nazionale di Addis Abeba, accanto ad interni di case private a Asmara, a foto “rubate” nei depositi del Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini di Roma cercando nella collezione dell’Ex Museo Coloniale italiano d’epoca fascista, e immagini prese nel Museo Etnografico di Addis Abeba. Oggetti “esotici” accanto a oggetti “occidentali”, oggetti quotidiani e “cimeli” militari, dettagli di paesaggio delle “ex colonie” e scorci di architetture “italiane” in terra coloniale. Nessuna conseguenzialità, ma un Atlas warburghiano che unisce le immagini secondo la “legge del buon vicinato”, associate per sintonie o distonie, che palesano fantasmi fugaci di un passato che riemerge continuamente, di un passato che non passa, e che riappare con un ritmo intermittente, irregolare. Al posto delle famose lavagne nere di Warburg le immagini di Camilla e Luca fluttuano nel bianco della parete espositiva, si scambiano incessantemente di posto concettualmente. “Non si legge un atlas come si legge un racconto, un libro di storia o un argomento filosofico, dalla prima all’ultima pagina. Inoltre un atlas inizia – non tarderemo a dimostrarlo – in maniera arbitraria e problematica, in maniera molto diversa dall’inizio di una storia o dalla premessa a un argomento; quanto al suo finale, viene rinviato fino a quando non si presenti una nuova regione, una nuova area del sapere da esplorare. Per fortuna che un atlas quasi mai prende una forma che si possa dire definitiva”(7).

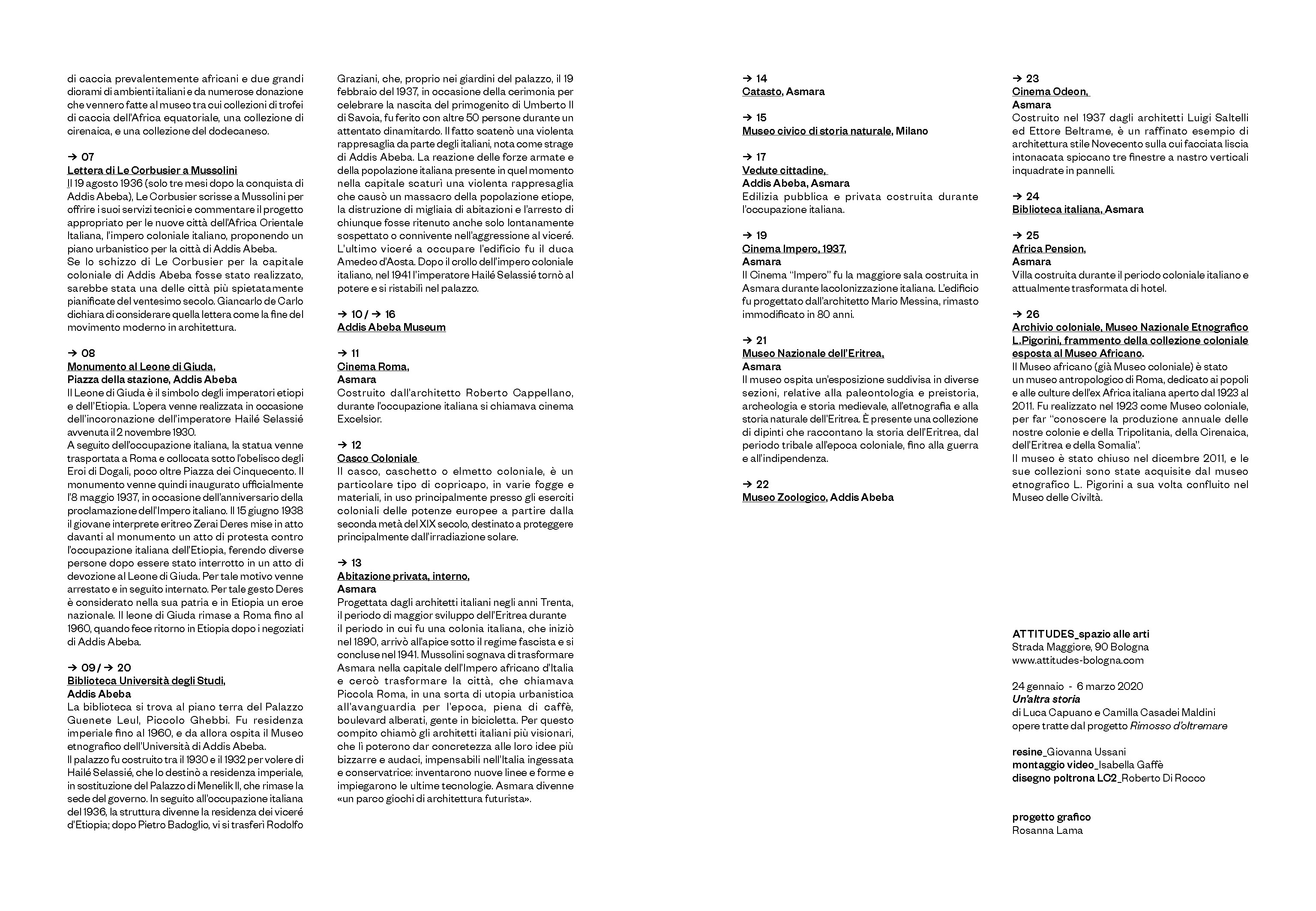

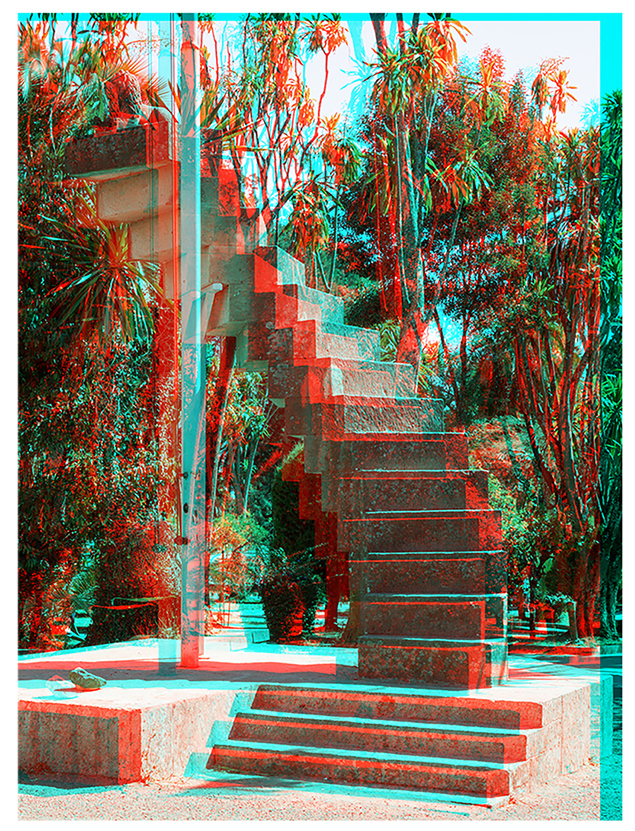

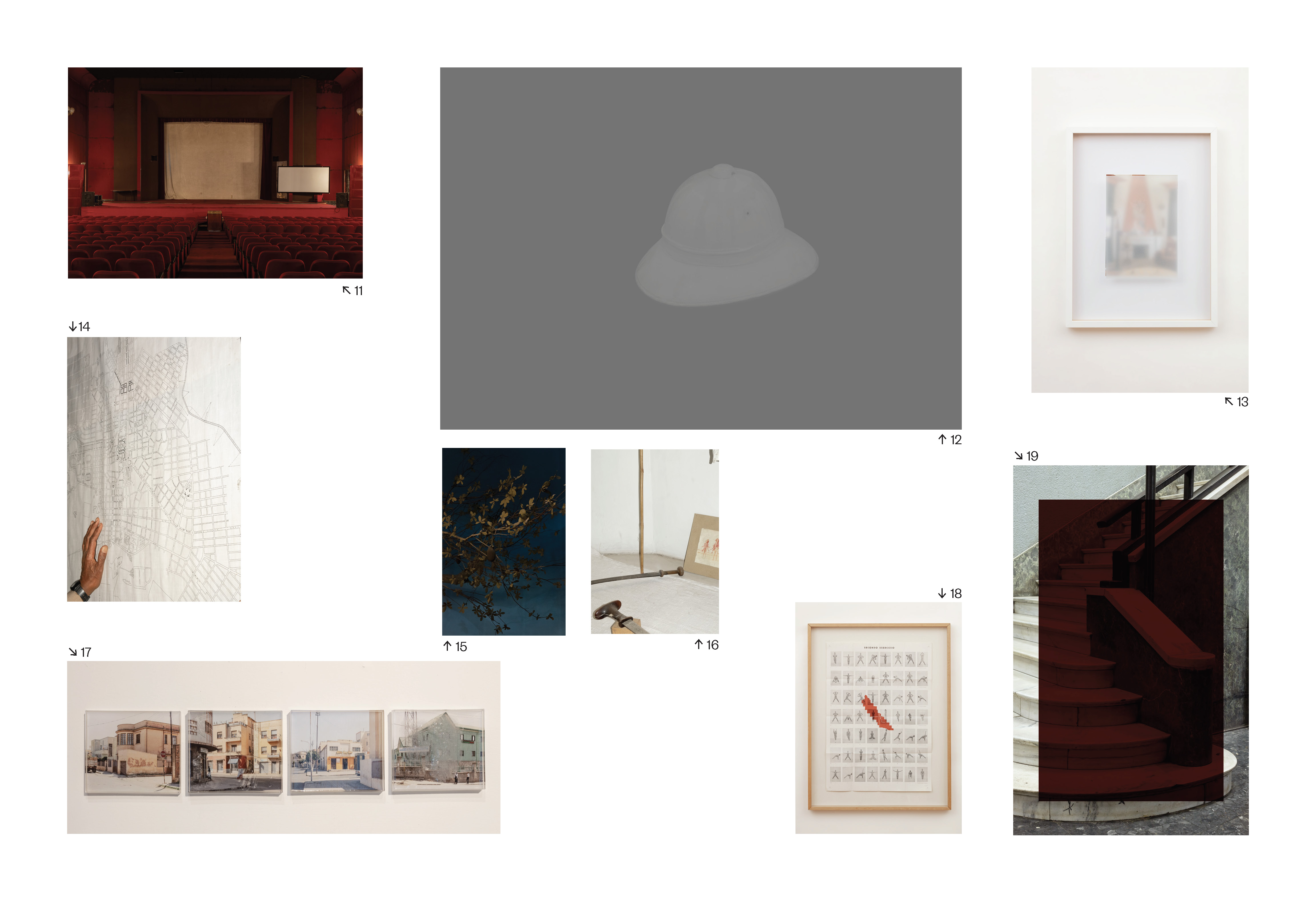

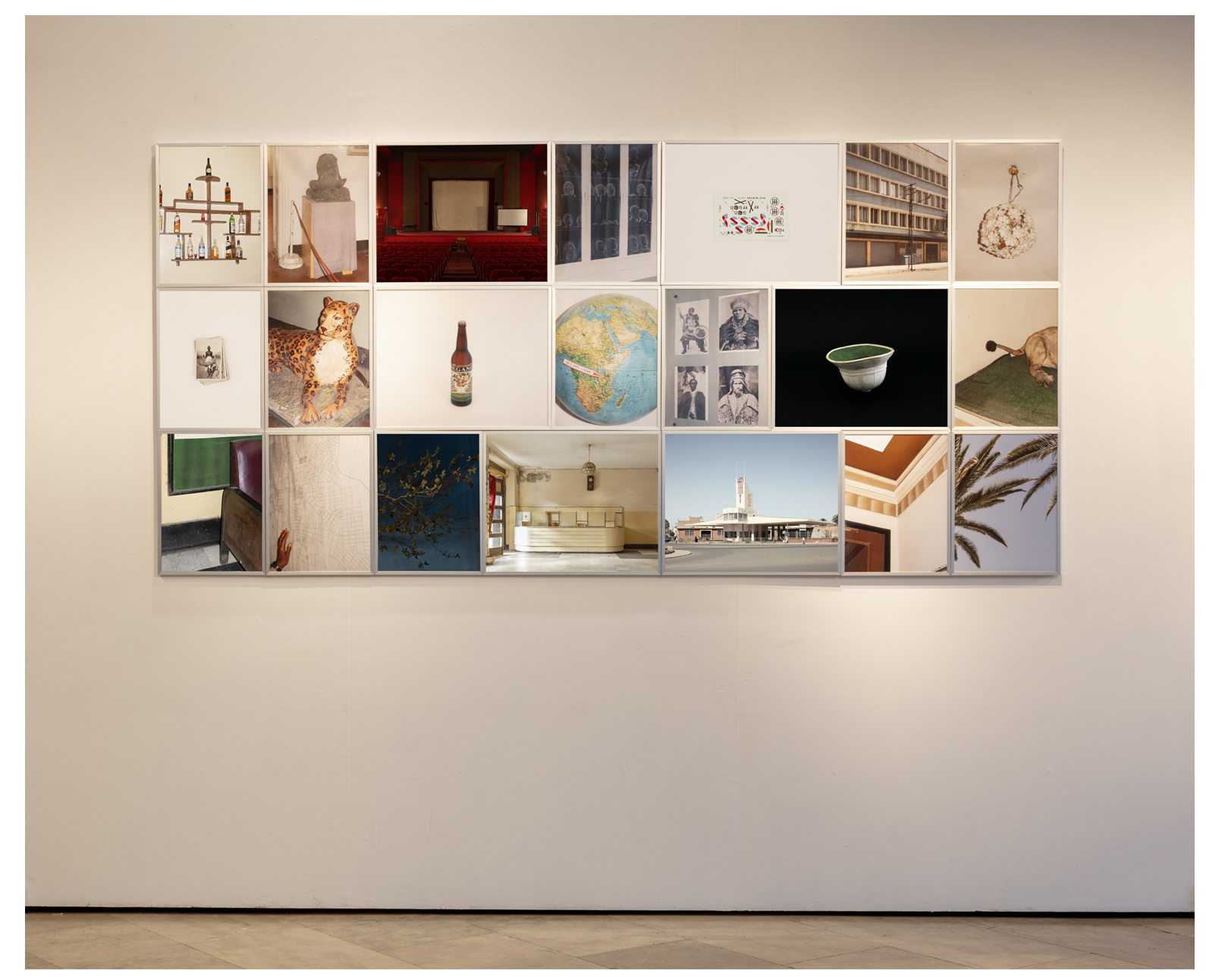

Il colonialismo in Italia è stato descritto più attraverso le rimozioni o le omissioni parziali, cioè più dai vuoti che non dai pieni. Non si può parlare di cancellazione, perché le tracce di quel passato sono ancora molto visibili e potenti nel presente, apparendo come molto diverse da quello che sono realmente state. I due artisti scelgono una serie di immagini, di interni di case di Asmara, di luoghi intimi, a cui sovrappongono una opacizzazione del vetro posto dinanzi alla cornice, che non ne permette la visione ma ne fa intravedere solo un vago fantasmata, inteso nell’accezione che ne dava Domenico da Piacenza nel De arte saltandi et choreas ducendi(8), cioè quell’attimo sospeso tra la negazione statica e il movimento successivo dello sguardo. La foto è posta sul fondo di una cornice a box in legno, che fa sì che il fruitore facendo un piccolo movimento laterale possa eludere l’opacizzazione e vedere il contenuto dell’immagine, anche se da un punto di vista inconsueto. Non a caso le foto sono “interni”, che alludono a quell’ “inconscio italiano”(9) che ha conservato nei suoi archivi pubblici e privati un patrimonio di “rimossi” collettivi, ma anche stanze di case costruite dai “civilizzatori” italiani nelle colonie per “rieducare” lo spazio quotidiano dei “civilizzati”. L’estrema violenza della quotidianità borghese aveva trasformato “l’Impero” nel giardino fuori porta dell’Italia, dedicando molta attenzione alla costruzione di belle strade, ponti, cinema che ancora portano il nome in caratteri romani di “Cinema Impero”, e case dei gerarchi, del viceré e del corteo di burocrati che li accompagnavano. Nessuna di queste strutture, imposte come astronavi piovute dal cielo in territori occupati con indicibile violenza, erano destinate alla popolazione locale, ma servivano a creare un’Italia d’Oltremare destinata agli italiani stessi. Gli interni delle case di Asmara che si affacciano dietro le opacizzazioni dei vetri in mostra dicono al visitatore che, ancora oggi, come allora, spetta a lui la scelta se fare un passo a lato e provare a vedere le cose da un altro punto di vista, che a lui è data la possibilità di prendersi l’onere e la responsabilità di provare a vedere, ma anche la possibilità di non muoversi e restare fermo a intravedere quel qualcosa dietro una coltre nebbiosa, che certo non nega ma nemmeno afferma. Il fruitore si trova davanti a un perfetto esempio di quello che di nuovo Aby Warburg definiva “storie di fantasmi per adulti”.(10)

Una pellicola rossa copre, questa volta solo in parte, altre tre immagini: ancora una casa ad Asmara, un negozio da uomo davanti alla statua equestre di Menelik II, a Addis Abeba, e il già citato Cinema Impero di Asmara. Di nuovo un impedimento dello sguardo. Come appena detto, l’Italia diede molta importanza alla costruzione di edifici pubblici e privati nelle sue colonie. Bisognerebbe dire per precisione che Mussolini in persona si dedicò con molta dedizione a incentivare questa attività. L’architettura fu, in generale, una delle forme più potenti della propaganda fascista, e nel contesto coloniale ancora di più, unita alla toponomastica incaricata di rinominare qualsiasi territorio conquistato con nomi di strade e piazze in italiano, nel tentativo letterale di cancellare la memoria storica dei luoghi prima della loro “rinascita civile”, come appendici del grande impero italiano. Paolo Nicoloso nel suo saggio Mussolini architetto spiega come l’architettura per il duce sia stata prima una strategia retorica rivolta alla massa popolare, e poi un vero e proprio strumento di educazione, di formazione quotidiana, per consolidare il mito dell’Italia fascista grande erede dell’antico impero romano(11). “Applicando la propria ideologia antiegualitaria il fascismo marca la propria separazione razziale, esalta la differenza tra la superba civiltà architettonica degli italiani invasori e la miseria dei tucul di fango e paglia delle abitazioni indigene, promuove la discriminazione verso gli etiopi”.(12) Una casa privata, un cinema e un negozio sono le tracce ancora ben visibili di una memoria architettonica che la semiologa Patrizia Violi definisce “paesaggi della memoria”(13), sono la traccia sotterranea ma indelebile della cannibalizzazione culturale e esistenziale dei territori. Nelle immagini della serie Un’altra storia, le linee estetiche perfette, fotografate con una freddezza da still life, congelate in un nitore che le rende senza tempo, devono essere disturbate, “sporcate” da una patina rossa, che ne offusca la visione, che si vorrebbe scansare come una tendina caduta d’improvviso su un bel paesaggio visto alla finestra. Quegli edifici non possiamo non definirli “belli”, con la difficoltà e l’imbarazzo del sapere che le loro fondamenta sono state conficcate sui cadaveri di centinaia di migliaia di morti, in fosse comuni con corpi dilaniati e torturati, su terreni resi infecondi dai gas gettati dalle bombe. Strade, piazze disegnate con rigore geometrico, che doveva richiamare gli urbanismi antichi romani di cardi e decumani, tirando linee immaginarie, violando territori dei quali fino a pochi anni prima si ignorava persino l’esistenza. La voglia sempre più pressante oggi di considerare quelle costruzioni edificate in luoghi di vita lontani come patrimonio italiano, da catalogare, fotografare e persino conservare, e perché no “recuperare”, pone non poche questioni. Ci mette davanti alla violenza della bellezza nata dalle costruzioni razziste che si “elevarono” sulle “inciviltà” svettando come nuovi mondi, nei quali oggi tendiamo a leggere la “nostra” storia, narrata dal nostro punto di vista etnocentrico, eurocentrico, e che per questo non possiamo che definirli “oggettivamente belli”. Per questo Camilla e Luca pongono un disturbo davanti a quella “bellezza” del “design” italiano fascista, per far sì che non ci possa essere nessun momento di contemplazione pacificato davanti a luoghi che non sono condivisi ma conflittuali, che non sono di per sé portatori di valori univoci.

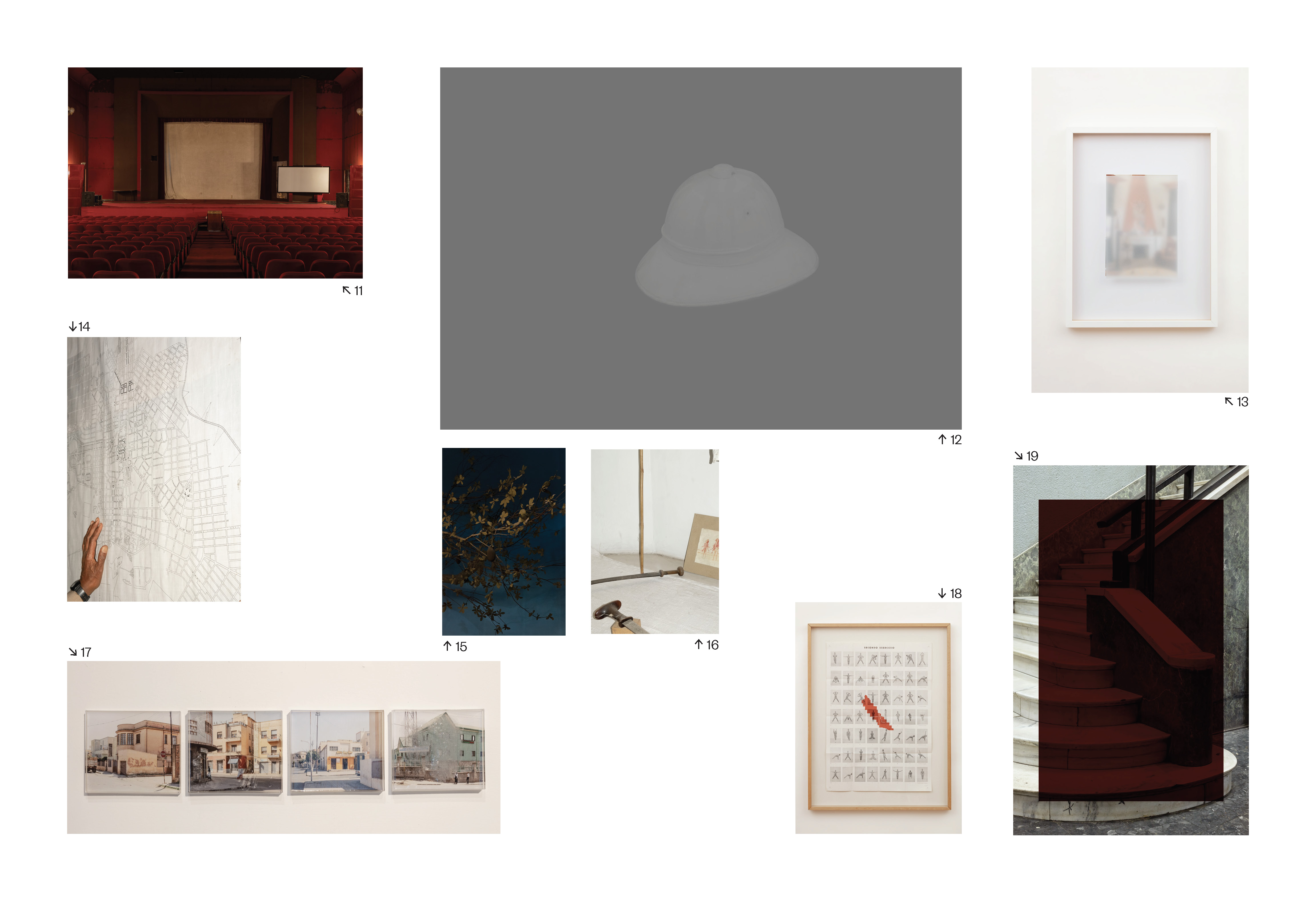

Foto di un casco coloniale, dei fucili in una rastrelliera, la testa in ceramica di un ghepardo, bottiglie d’epoca di liquori con nomi italiani, bottiglie attuali di liquori con gli stessi nomi, modellini in plastica da montare di aerei che lanciarono le bombe gas italiane nelle colonie, istruzioni di montaggio degli stessi modellini, un mappamondo: gli oggetti possono essere considerati innocenti? Come far in modo fotografandoli e esponendoli di non trasformarli in “reperti”, in testimonianza di una realtà che possa evocare “età dell’oro” ormai tramontate. Il casco coloniale fotografato da Luca e Camilla, quasi come fosse una radiografia scientifica, immerso in una sorta di limbo di luce, e chiuso in un box di plexiglass che ne congela la sua “oggettualità” riecheggia quella maniera abusiva e violenta con cui l’antropologia, le scienze coloniali, la museografia coloniale, prelevarono oggetti intimi e pubblici dalle diverse culture conquistate trasformandoli da “cose” a “oggetti” di studio(14), neutralizzati nell’analisi “scientifica” a cui venivano sottoposti non per analizzarli ma per dimostrare teorie già scritte, per avvalorare immaginari già disegnati. L’oggetto che proteggeva il capo del conquistatore, diviene ora reperto da archiviare, da conservare come memoria antropologica, da studiare come “oggetto” che ci parla dei colonizzatori. Gli oggetti conservati nei nostri musei etnografici dialogano finalmente con sfrontata libertà con gli oggetti indossati dai conquistatori, con le loro “cose” d’uso quotidiano, con i “reperti” della loro vita coloniale. Il rapporto di dominio tra osservatori e osservati si rovescia, tra collezionisti e oggetti da collezione si inverte.

In quest’ottica i musei, le biblioteche e gli archivi riprodotti da Luca e Camilla sono scorribande silenziose, pulite e quasi asettiche, nei luoghi più sanguinari delle rapine culturali prodotte dal colonialismo. Negli archivi si costruisce la sola storia possibile “dell’umanità” attraverso un universalismo che “oggettivamente” classifica gli esseri viventi in razze inferiori e superiori, evolute o involute, incivili e civili. La cannibalizzazione delle culture conquistate passa prima di tutto dalla costruzione intellettuale e pseudo-scientifica, che deve spiegare e giustificare la violenza della conquista. La riproduzione fotografica senza retorica, “oggettiva”, degli ambienti, serve a palesare quella violenta ovvietà che le teorie razziste dovevano mostrare come limpida, chiara e evidente, senza ombre, senza punti oscuri.

In uno degli allestimenti di questo lavoro in occasione di Resurface_festival di sguardi postcoloniali a Roma, 12 foto che riproducono da vicino i libri della Biblioteca del Museo Nazionale di Addis Abeba con tutti volumi in Italiano e che parlano dell’Italia, sono stati allestiti come a ri-costruire uno scaffale. Un piccolo “angolo” d’Italia nella capitale etiope. La cultura italiana occupò con inaudita pervicacia ogni minimo ambito degli studi, per dimostrare in ogni occasione che le teorie razziste erano suffragate dai fatti. Archeologi, antropologhi, studiosi di arte antica, esperti di letteratura latina, filosofi, si accalcarono nel portare prove tangibili, concrete, della continuità dovuta tra la grande civiltà conquistatrice romana e l’attuale fascista, tra il genio rinascimentale e il dominio culturale coloniale. In una delle immagini della biblioteca italiana riprodotta dai due artisti, appare una mano etiope che afferra un volume, semplicemente una mano di una persona che porgeva loro un libro nel momento in cui hanno scattato quella foto. Ma quella mano è il segno di una “riconquista”, di una riappropriazione che per quanto faticosa e dolorosa, nel tempo ha iniziato a strappare pagine e pagine di volumi scritti con quella ideologia etnocentrica che ancora oggi vorrebbe vergare la storia di quel tempo.

Una pellicola algida, una sorta di ibernazione estetica, mette una patina sulle foto di Luca e Camilla, ne chiude alcune nelle resine trasparenti o le fredda in scatole di plexiglass. Un congelamento che serve paradossalmente a togliere emozionalità a quegli oggetti. Non nel senso di sedare la rabbia o di invitare all’inazione, o, peggio ancora, a invitare al silenzio o alla rimozione, ma che al contrario svela con lucidità i meccanismi del potere, li mette a nudo senza gridare, li mette su un tavolo da anatomopatologo che guarda tutto con una estrema attenzione, non perde un dettaglio, e non si può permettere né la paura né la commozione, perché deve capire come è stato compiuto il misfatto. O forse lo vede come “beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie”(15), inserendosi così volontariamente il quel filone di pensiero che da Warburg e Lautréamond passa per la rivista di Bataille Documents e per il Surrealismo etnografico, per arrivare finalmente alla nuova antropologia post-coloniale di James Clifford.

[1] F. Sarr, Afrotopia, Edizioni dell’Asino, Bologna 2018, p.11.

[2] Cfr. M. De Certeau, La scrittura dell’altro, Raffaello Cortina, Milano 2004.

[3] L’africa in vetrina, (a cura di N. La Banca), Pagus Edizioni, Paese(TV), 1992, p.3.

[4] Hannah Arendt definisce così in un noto saggio lo stesso Benjamin alludendo alla sua capacità di immergersi nel mare dei saperi e “tornare a galla” con piccoli frammenti poi da riconnettere. Per la versione italiana cfr. Hannah Arendt, pescatore di perle – Walter Benjamin 1822-1940, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1993.

[5] W. Benjamin, Das Passagen-Werk, hrsg. von Rolf Tiedemann, 2 Bände, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983; per la versione italiana cfr. W. Benjamin, I “passages” di Parigi, Giulio Einaudi, Torino 2002/2010.

[6] Gilles Deleuze, Qu’est-ce qu’un dispositif? in Michel Foucault philosophe, rencontre internationale, Paris 9-11 Janvier 1988, « Des travaux », (Paris: Seuil, 1989); Che cos’è un dispositivo (Napoli: Cronopio, 2007 ) p. 11.

[7] Atlas como llevar el mundo a cuestas, (a cura di G. Didi-Huberman, Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid, 2011, p.14

[8] Domenico da Piacenza nel De arte saltandi et choreas ducendi, Angelo Longo, Ravenna 2015. Giorgio Agamben, nel suo volume Ninfe (Bollati Boringhieri, Torino 2005), parla di questo saggio per spiegare la pathosformel warburghiana che ha molto a che vedere con questo lavoro di Luca e Camilla.

[9] Citazione dal titolo dell’omonimo bellissimo film di Luca Guadagnino sulle rimozioni del colonialismo in Italia.

[10] A.Warburg, 1928/1929 p.3, scheda 2 giugno 1929 cit. in Atlas como llevar el mundo a cuestas, (a cura di G. Didi-Huberman, Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid, 2011, p. 149.

[11] P. Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 2008, p. XIV.

[12] ivi, p.104.

[13] P. Violi, Paesaggi della memoria, Bompiani, Milano 2014.

[14] Cfr. R. Bodei, La vita delle cose, Laterza, Bari 2014.

[15] Comte de Lautréamont, pseudonimo di Isidore Lucien Ducasse, Les Chants de Maldoror (Chant VI-§1), 1869.

di Luca Capuano e Alessandro Carrer

AC: C’è un titolo che mi frulla in testa da diversi giorni. È il titolo che Broomberg e Chanarin hanno scelto per il loro ultimo lavoro (2018) ed è una citazione dall’opera di Joseph Beuys Bandage the knife not the wound, ovvero “Benda il coltello, non la ferita”. Nelle nostre conversazioni su alcuni dei fondamenti teorici che danno corso alle nostre lezioni o ai lavori/ricerche che produciamo, il concetto, l’idea di ferita, ha per entrambi un ruolo preponderante. Soprattutto in funzione di temi quali il trauma e il rimosso collettivo, come nel caso del colonialismo italiano. Cosa ti fa venire in mente, o quali ragionamenti fa scaturire, in relazione al tuo progetto Rimosso d’oltremare la citazione di Broomberg e Chanarin che muove da Beuys?

LC: Dietro al loro desiderio di riflettere sul ruolo ambiguo e pericoloso delle immagini nella società contemporanea e al tentativo di svelarne i meccanismi e gli automatismi nei processi di costruzione e di consumo i due artisti, e in questo si collegano apertamente alle riflessioni di Joseph Beuys, ci avvertono della necessità di prestare attenzione alle cause più che agli effetti della violenza o di un sistema di “potere” che la esercita, passato o presente che sia. «Le nostre vite sono così consumate dalle immagini che è importante capire il loro modo di lavorare: emotivamente, politicamente, culturalmente, economicamente», racconta Broomberg in un’intervista al Daily Telegraph. Coprire la ferita significherebbe quindi sotterrare e nascondere, creare rimozione e amnesia. Dimenticare e non “bendare” la lama del coltello, invece, porterebbe solo a generare e moltiplicare nuovi “spettacoli” e drammaturgie di massa. Se non lo facciamo, le cause che generano un evento traumatico, i fattori stimolanti come i moventi si trasformano in “fantasmi”, come quei fantasmi di cui ci parla Georges Didi-Huberman riferendosi alle immagini – possiamo capire come al contrario delle cose che, nelle rinascite, si trasmettono pure – puri fantasmi, ben inteso – le cose che si trasmettono nelle sopravvivenze diventano, e ridiventano, sempre più impure. Queste cose non esistono che nella vocazione a decomporsi sempre di più e i fantasmi stessi possono diventare sempre più ingannevoli e contaminati. Quando incontro i monumenti nelle nostre piazze, un obelisco come Garibaldi a cavallo, penso a loro come a degli spettri che il tempo ha allontanato dal loro significato originale, trasformandoli in ombre, in contorni, in semplici cornici vuote e depoliticizzate. Forse è proprio attraverso questa zona di semioscurità che ci vediamo e percepiamo, scriveva Ian Buruma nel Il potere dei Monumenti in un articolo tradotto e pubblicato su “La Repubblica” del 11 settembre 2017. «Il modo in cui raccontiamo il passato e teniamo vivi i ricordi attraverso alcuni manufatti culturali riflette in gran parte il modo in cui una società, collettivamente, si vede».

AC: Nella sua biografia, Jung racconta un sogno, un episodio onirico a partire dal quale costruirà il discorso sull’ombra, un tema che non solo attraversa la letteratura di fine Ottocento, ma diventa archetipo di una condizione polarizzata della coscienza, individuale e soprattutto collettiva, in cui una scissione progressivamente più marcata produce l’autonomia della figura fantasmatica. Sempre più lontana dalla consapevolezza si nasconde e la minaccia.

LC: A proposito di semioscurità mi viene in mente proprio l’ombra che è proiettata dalla rimozione di una parte della nostra storia, quella imperialista e colonialista di fine Ottocento e della prima metà del Novecento. La rimozione credo sia coincisa con una strategia, un ripiegamento o meglio una “diserzione” dalle proprie responsabilità storiche-politiche, ma cosa ancora più grave credo sia la sua dimensione e condizione “collettiva”, quindi culturale. Questa sottrazione, oblio, furto di luce, non solo produce la desolazione dell’amnesia ma agisce sulla memoria, quindi sull’identità e falsifica la possibilità di comprensione del reale, distorcendo le narrazioni e le rappresentazioni della storia e del presente, rendendole isteriche, tendenziose e dissociate – gli isterici semplicemente non sanno quello che non vogliono sapere, diceva Freud – ma soprattutto generando un copione contraffatto e sotterraneo, un testo o una recita bugiarda, attraverso la quale si definiscono gli strumenti per interpretare il mondo che ci circonda. In questo terreno si manifesta l’aspetto pragmatico e crudele della rimozione, la lama del coltello: l’amnesia lascia nello spazio intorno a noi dei “residui” – che siano politici, ideologici, culturali – delle rovine, degli spettri che tornano in vita nel contemporaneo con una forza ancora più aggressiva e destabilizzante. La rimozione è un processo psichico, che definirei clinico, al quale si oppone, come dicevo, il lavoro analitico e se a questa condizione aggiungiamo l’azione corrosiva del tempo, citando ancora Georges Didi-Huberman, «nel passato come nel presente, vive al ritmo delle rimozioni e dei ritorni del rimosso. Ciò che comanda la danza, sotterraneamente, sovranamente, non è che l’inconscio del tempo […] Dobbiamo essere soprattutto consapevoli che la storia stessa fabbrica i propri vuoti, le proprie lacune, le proprie censure» (Didi-Huberman G., 2013).

immagini di Luca Capuano e Camilla Casadei Maldini

AC: È interessante il tuo discorso sulla “rimozione” e sul “fantasma”, perché mi pare che, dal tema del tuo lavoro Rimosso d’oltremare, conduca direttamente alla fotografia: ogni immagine conduce a una dialettica tra piani temporali, dall’istante dell’osservazione all’”è stato” barthesiano che costituisce il punto nodale del fotografico. Ovvero, ogni fotografia è per sua stessa natura postuma. Noi guardiamo la fotografia sempre après coup, ovvero “da dopo”. Il racconto che l’immagine produce è allora sempre un racconto di fantasmi, persino quando fotografiamo e contempliamo noi stessi: guardiamo i noi stessi di pochi attimi prima, ciò che non è più. Così, per tornare alla questione psichica, che nel nostro caso è anche politica data la declinazione collettiva, la fotografia può diventare quella superficie bidimensionale su cui proiettare la materializzazione dei nostri “rimossi”, dei nostri “fantasmi”. Nella finzione di un ragionamento logico, quale strumento migliore per riportare alla luce quella larga zona d’ombra prodotta dal colonialismo italiano, per riflettere su questa generalizzata amnesia? Da questo punto di vista la fotografia potrebbe funzionare come il vortice di cui parla Agamben, un’immagine ripresa credo da Benjamin, «una forma che si è separata dal flusso dell’acqua di cui faceva e fa ancora in qualche modo parte, una regione autonoma e chiusa in se stessa che obbedisce a leggi che le sono proprie; eppure essa è strettamente connessa al tutto in cui è immersa, fatta della stessa materia che continuamente si scambia con la massa liquida che la circonda. L’origine è contemporanea al divenire dei fenomeni, da cui trae la sua materia […] E poiché essa accompagna il divenire storico, cercare di capire quest’ultimo significherà non riportarlo indietro a un’origine separata nel tempo, ma confrontarlo e mantenerlo con qualcosa che, come un vortice, è tuttora presente in esso» (Agamben G., 2014). L’idea è che la fotografia, in virtù delle sue peculiarità, abbia il “potere” di produrre momenti in cui il tempo può in un certo senso essere alterato – spesso ritmicamente – per produrre nuovi incroci e connessioni, incrinando e disfacendo un certo regime di conoscenza o rappresentazione, lasciando emergere quel “rimosso” e costruire differenti riaperture sul presente.

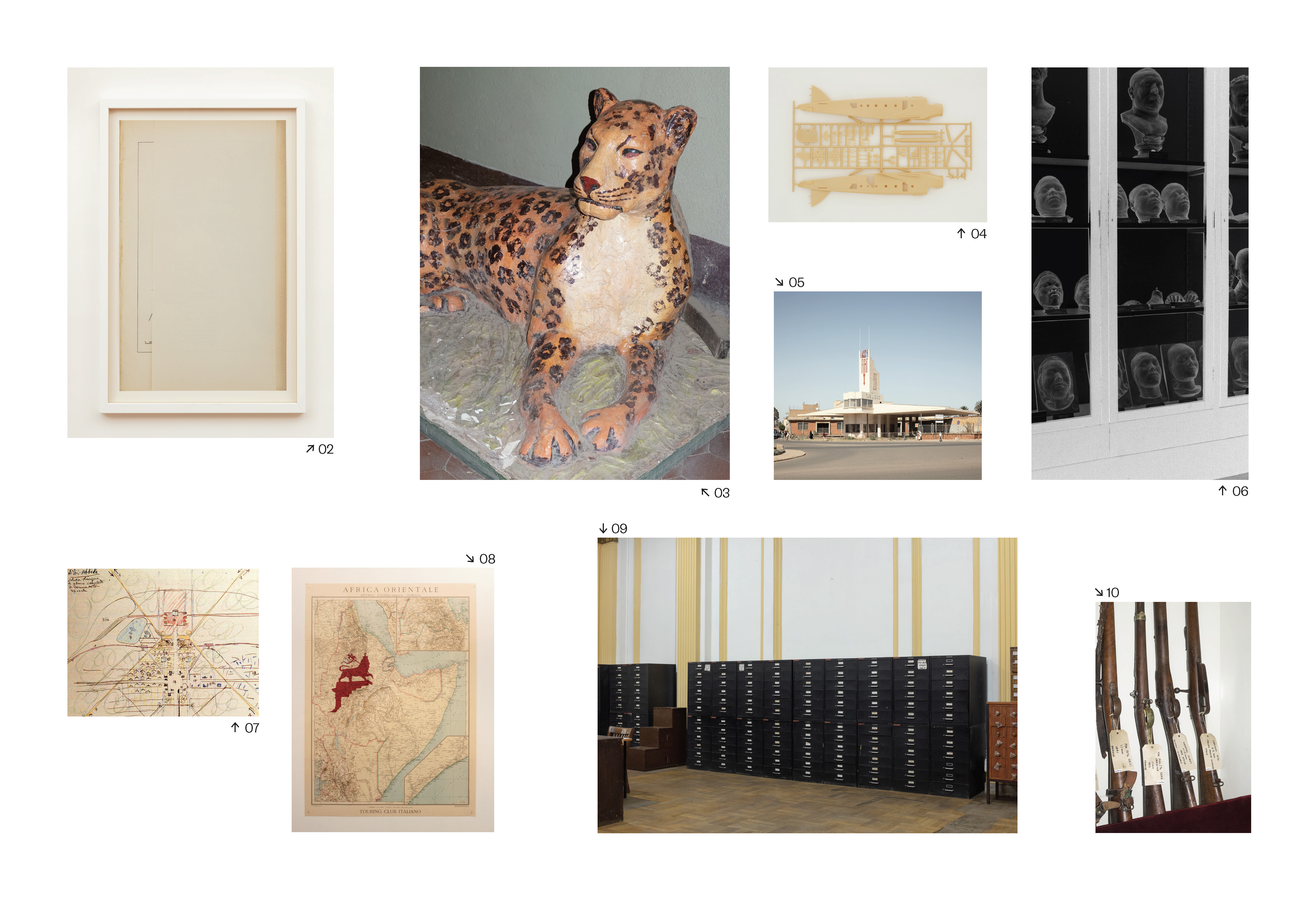

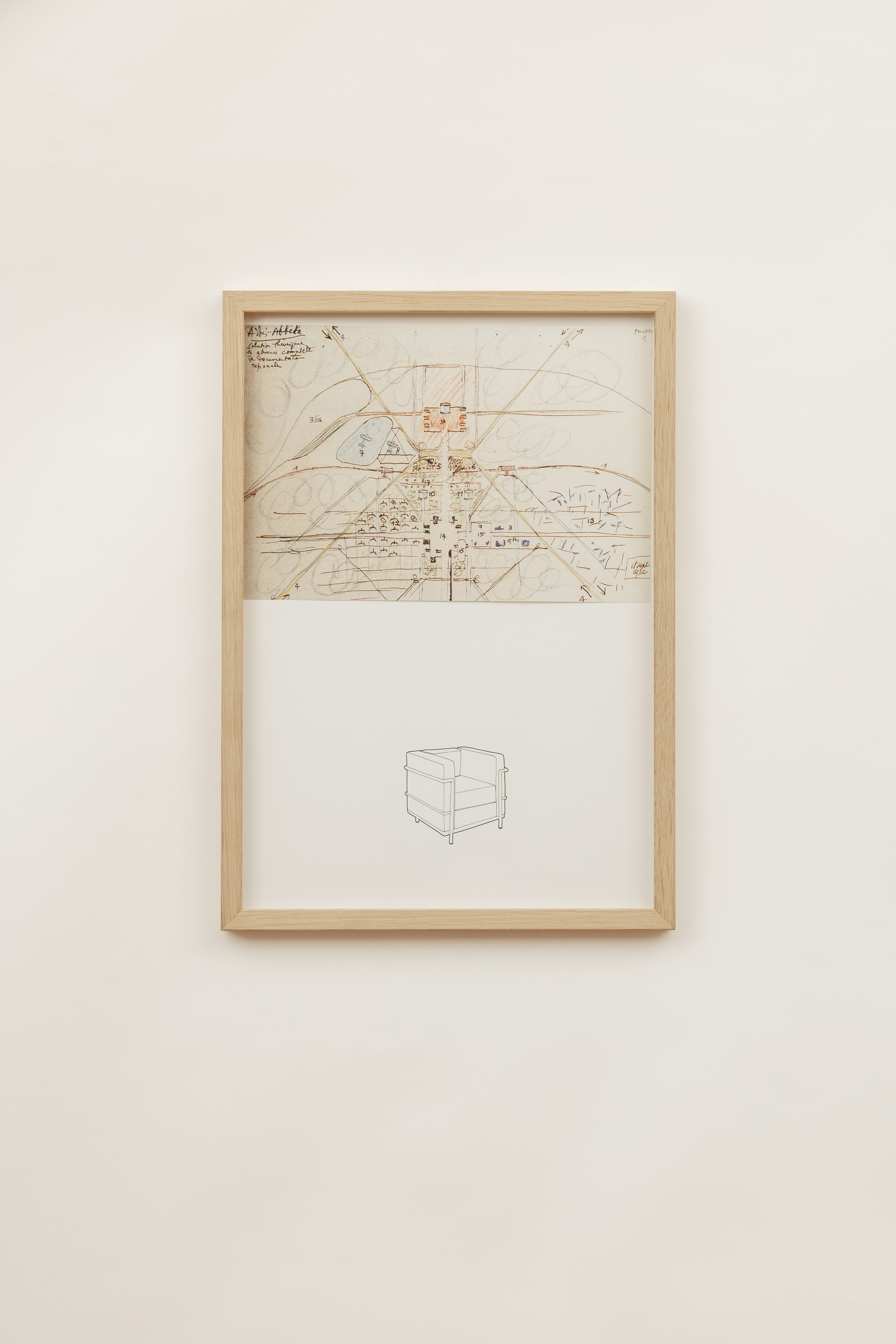

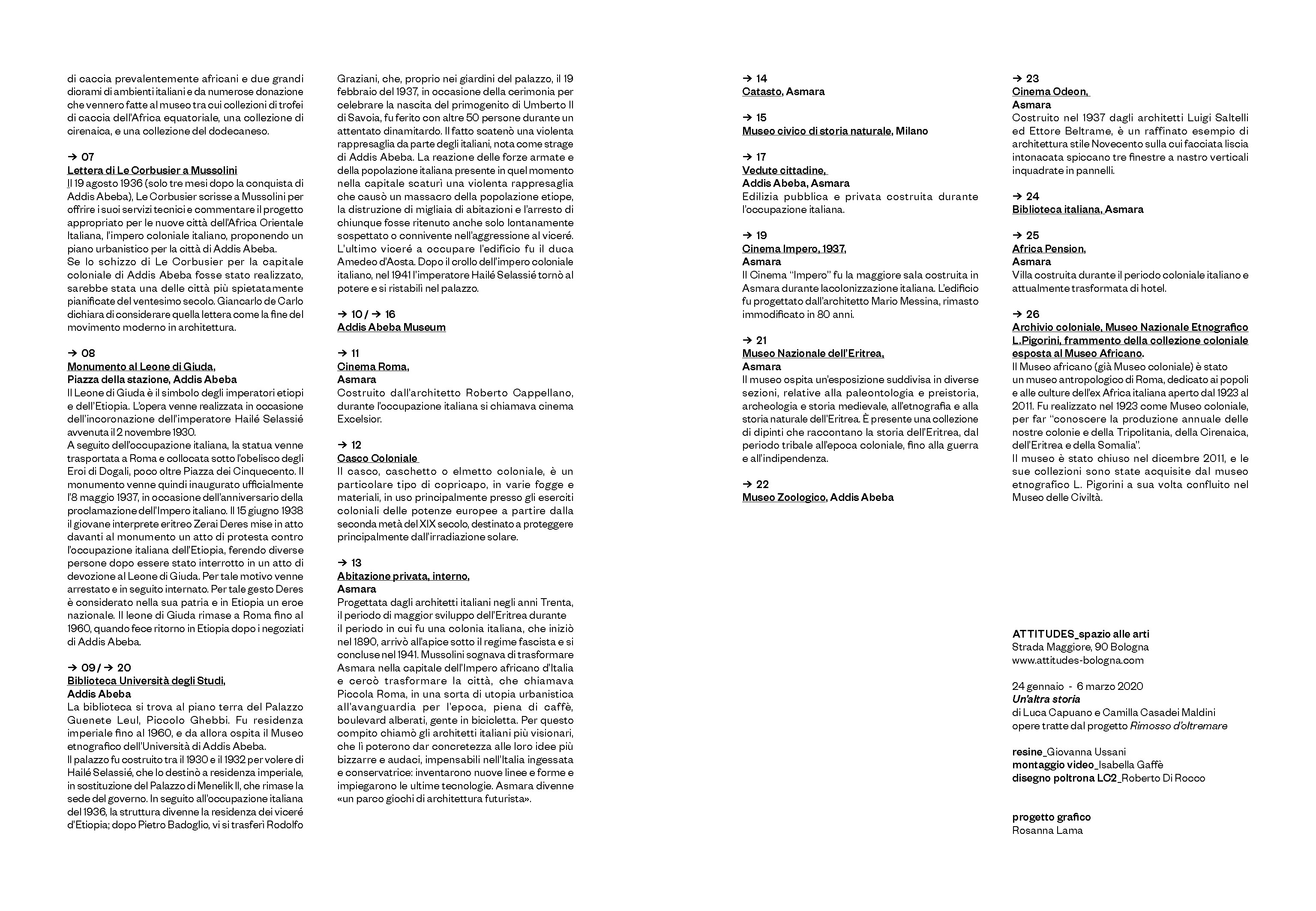

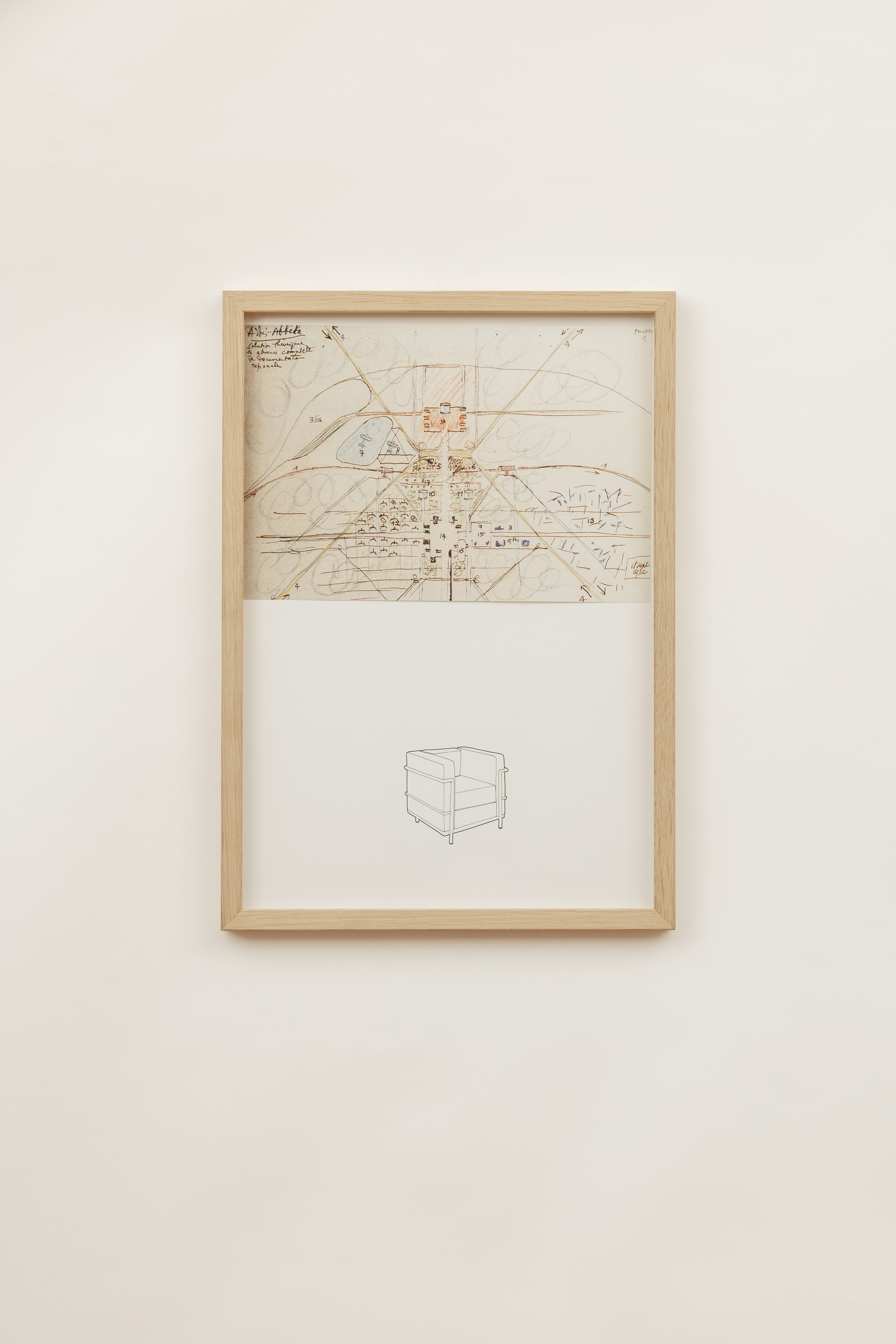

LC: Quando ho incontrato la serie di cartine geografiche nel volume Gli Annali dell’Africa Orientale, pubblicato da Mondadori nel ’39, ho deciso immediatamente di concentrarmi sulla loro “piegatura” editoriale; immediatamente mi sono chiesto se l’autore o il tipografo o il disegnatore avessero mai potuto sospettare che una sua soluzione grafica-editoriale potesse essere letta, quasi un secolo dopo, come “metafora” esplicita, dichiarata, quasi manifesta, da una parte, del pensiero o meglio della condizione morale ed esistenziale di quell’uomo che ha partecipato alla costruzione della società fascista, e dall’altra del processo di negazione della storia e della memoria da parte delle generazioni successive. Quando parli di quella superficie bidimensionale che può rivelare, ridare sostanza e fisicità a quei fantasmi, mi chiedo dove potessero essere finiti in tutto questo tempo, forse erano rimasti intrappolati proprio tra i segni, i caratteri, le coordinate, i confini, le icone della superficie tipografica, protagonista della prima e insostituibile forma di “rapina” e appropriazione mentale di un luogo o di un popolo – la cartografia anticipa sempre l’occupazione di un territorio o una guerra – forse le piegature, alterate dall’azione del tempo, o come suggerivi tu – dal guardare ciò che “non è più” e dall’osservazione après coup – si sganciano dalla loro dimensione e funzione tipografica e attivano, anzi liberano tutti quegli spettri che producono nuove relazioni di senso e nuove concatenazioni con il passato e con la storia. Mi viene in mente Vaccari che già nel 1979 ci esorta a non immettere continuamente nel circuito mediatico nuovi testi di senso, ma a tentare di decifrare il significato stesso delle immagini che già circolano, osservarle da un’altra prospettiva mettendosi a disposizione del mondo e «tenere così in sospeso la domanda, evitando che si plachi immediatamente nella tranquillità di una falsa evidenza» (Vaccari F., 1979). È proprio questa domanda “aperta”, questa possibilità di interrogare, di chiedere agli oggetti così come a un archivio, a un sistema museale come a una collezione, che ci permette – certo chiedendo aiuto a quella condizione di costitutiva ambiguità e irragionevolezza delle immagini, che ci consente infinite possibilità di ri-semantizzazione e combinazioni di senso – di non chiuderci in sistemi di pensiero dogmatici, di evitare i paradigmi, di moltiplicare gli strumenti di lettura, i sistemi di rappresentazione e le narrazioni del reale. Ogni sistema di conoscenza deve essere disponibile, deve necessariamente offrire se stesso a infinite possibilità di lettura e rilettura e in questo modo deve nutrirsi non solo del proprio tempo e del proprio spazio, ma continuamente riferirsi al passato e al presente – al prima e al dopo, al qui e all’altrove – del pensiero che lo ha creato. Non è forse vero che qualcosa di quell’uomo che ha costruito la sua casa ad Asmara o a Tripoli è arrivato a me ed è scritto in me, oggi? Non è forse vero che guardando me puoi vedere una parte di quell’individuo come nel viso di un uomo puoi leggere le tracce di tutta la sua storia familiare?

AC: Credo che la fotografia, e le immagini più in generale, siano caratterizzate soprattutto dalla loro disponibilità a essere interrogate sulla base di un sistema relazionale che le definisce e ridefinisce di continuo. Un sistema estremamente mobile nello spazio e nel tempo. Forse è in quel “luogo” che risiede la loro immensa potenzialità latente, la capacità di liberare ombre, fantasmi e rimossi. Purché un’immagine non sia pensata come un oggetto, definito una volta per tutte piuttosto come un processo in continuo divenire il cui senso – inteso come vettore, come direzione – è rimescolato a ogni nuovo sguardo. Da questo punto di vista la questione diventa allora apertamente politica, o meglio, lo sguardo di una differente società civile traduce – anche in questo caso nel senso di condurre, trasportare – un elemento formale, estetico, la piegatura editoriale delle cartine geografiche di quel libro, in fattore politico. D’altro canto, come sostiene Ariella Azoulay in Civil Imagination. Ontologia politica della fotografia i due domini, estetico e politico, non si escludono reciprocamente, ma vanno sempre tenuti insieme. Una risorsa che ci concede di poter ricostruire il nostro archivio, narrando una storia che sappia integrare e rendere complementari differenti dispositivi di sguardo e potere, tutti però compartecipi della realtà.

Bibliografia

Agamben G., Il fuoco e il racconto, Nottetempo, Roma 2014.

Azoulay A., Civil Imagination. Ontologia politica della fotografia, Postmedia Books, 2018.

Ian Buruma Il potere dei Monumenti in La Repubblica del 11 settembre 2017.

Didi-Huberman G., Ninfa moderna. Saggio sul panneggio caduto, Abscondita 2013.

Jung C. G., Ricordi, sogni, riflessioni, Bur, Milano 1998.

Vaccari F., Fotografia e inconscio tecnologico, Einaudi 1979.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Stampa fotografica 40x50 |  |  |  |  |  Stampa fotografica 70x100 |  |  Pannello di 12 diasec 30x40 |  |  |  |  |  Stampa fotografica con retino 35x50 |  |  Stampa fotografica con cornice/vetro satinato 45x60 |  |  |  Stampa diretta su legno e plexiglass 70x100 |  |  |  |  |  Composizione di 21 immagini 35x40 e 40x55 |  |  stampa su acetato trasparente 70x100 |  |  Stampa diretta su sovracopertina originale 1938 |  |  |  Stampa su volume originale 1936 |  |  Stampa diretta su cartina originale 1936 70x90 |  |  Stampa diretta su manifesto originale 1938 66x105 |  |  stampa fotografica 70x100, istruzioni e modellino |  |  stampa fotografica 70x100 |  |  Collage su supporto carteceo 40x60 |  |  Disegno e stampa fotografica 35x45 |  |  Carta piegata e plexiglass 8x40 |  |  Video installazione |  |  Stampa su supporto di resina ipossidica 10x15 |  |  Nuovo Fiore, 508 pagine. |  nuovo fiore-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Esposizione di 'Un'altra storia' al Festival Transitions, Torino |  |  |  |  |  |  |  Esposizione di 'Un'altra storia' al Museo Etnografico L.Pigorini, Roma |  |  |  |  |  |  |  |  |  Esposizione 'Cinema Impero', Palazzo Leone da Perego, Legnano, Milano |  |  |  |  |  |  |